Im War for Talents wirken No-Poach-Agreements – also Absprachen, sich gegenseitig keine Mitarbeitenden abzuwerben – auf den ersten Blick verlockend. In Europa und den USA gilt jedoch: Solche Abreden sind regelmäßig rechtswidrig und mit hohen Risiken verbunden. Die gute Nachricht für Führungskräfte: Es gibt rechtssichere Alternativen, um Schlüsselpersonen zu halten und Trennungsprozesse fair, effizient und imagefördernd zu gestalten. Dieser Beitrag ordnet die aktuelle Rechtslage (Stand 2025) ein, vergleicht EU, Deutschland und USA und bietet konkrete, praxistaugliche Handlungsoptionen.

Kurz & Knapp

- Kernbotschaft: No-Poach-Agreements sind in der Regel kartellrechtswidrig; hohe Bußgelder und Reputationsschäden drohen.

- Ausnahmen: Zulässig nur als eng befristete, objektiv notwendige Nebenabrede (z. B. bei Unternehmenskauf oder klar abgegrenzten Projektkooperationen).

- Fokus für Führungskräfte: Mitarbeiterbindung mit legalen Mitteln stärken (Arbeitsbedingungen, Entwicklung, Treue- und Qualifizierungsmodelle).

- Trennung klug gestalten: Rechtssicherer Prozess, wertschätzende Kommunikation, saubere Aufhebungsvereinbarungen – statt riskanter Abwerbeverbote.

- Compliance: Recruiting- und HR-Prozesse kartellrechtsfest aufsetzen; „Gentlemen’s Agreements“ strikt vermeiden.

- International: USA verfolgen „nackte“ No-Poach-Absprachen teils strafrechtlich; EU-Behörden sanktionieren empfindlich – Harmonisierung der Risiko-Lage.

Was sind No-Poach-Agreements – und warum sind sie so heikel?

Kurzantwort: No-Poach-Agreements sind Absprachen zwischen Unternehmen, auf die Abwerbung bzw. Einstellung von Mitarbeitenden des jeweils anderen zu verzichten (Non-Solicitation bzw. No-Hire). Sie beschneiden die freie Wechselmöglichkeit von Beschäftigten und nehmen den Wettbewerb um bessere Löhne und Bedingungen aus dem Spiel. Genau deshalb werden sie von Kartellbehörden als schwerwiegende Wettbewerbsbeschränkungen eingestuft.

Praxisrelevanz:

- Sie kommen sowohl als informelle „Gentlemen’s Agreements“ als auch als Vertragsklauseln vor (z. B. in Kooperations- oder Dienstleistungsverträgen).

- Besonders verführerisch sind sie, wenn Personal ein zentraler Wettbewerbsfaktor ist (hoher Personalkostenanteil, Fachkräftemangel, hohe Fluktuation).

- Sie führen zu merklichen Risiken: Bußgelder, Schadensersatzforderungen (auch von Beschäftigten), Reputationsschäden, interne Kultur- und Vertrauensverluste.

Wie bewerten EU und Deutschland No-Poach-Agreements?

Kurzantwort: In der EU werden No-Poach-Agreements regelmäßig als „bezweckte“ Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 101 AEUV und § 1 GWB qualifiziert – ein Kernverstoß, der ohne Wirkungsprüfung untersagt ist. Nationale Behörden ahnden dies zunehmend strikt. Deutschland hat zwar noch keinen öffentlich gewordenen Leuchtturmfall speziell zu No-Poach, aber die Weichen sind gestellt: Das Bundeskartellamt hat den Arbeitsmarkt ausdrücklich im Blick.

Wichtige Punkte für Führungskräfte:

- „Bezweckte Beschränkung“: Bei klaren Abwerbeverboten zwischen Wettbewerbern ist in der Regel keine aufwendige Marktanalyse erforderlich – die Rechtswidrigkeit wird bereits aus dem Inhalt der Absprache abgeleitet.

- Geldbußen & persönliche Verantwortung: Unternehmen drohen empfindliche Bußgelder (bis zu 10 % des weltweiten Umsatzes). Führungskräfte, die aktiv beteiligt sind, können persönlich haftbar sein; in manchen Ländern sind auch Geldbußen gegen verantwortliche Personen möglich.

- Ausnahmen nur eng: Zulässig nur als Nebenabrede zu einem legitimen Anlass (z. B. M&A), wenn objektiv erforderlich, eng begrenzt und befristet.

- Arbeitsrecht bleibt separat: Postvertragliche Wettbewerbsverbote zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind ein anderer Rechtsrahmen (siehe unten) – sie sind kein Freibrief für zwischenbetriebliche Abwerbeverbote.

Wie unterscheiden sich EU-Mitgliedstaaten und USA in der Praxis?

Kurzantwort: Die Grundtendenz ist ähnlich: „Nackte“ No-Poach-Absprachen sind unzulässig. Unterschiede gibt es bei der Durchsetzungstiefe und Sanktionspraxis.

EU-Mitgliedstaaten (Beispiele):

- Frankreich: Erste eigenständige Entscheidung nur zu Abwerbeverboten; klare Einordnung als Kernverstoß, hohe Geldbußen. Projektbezogene, eng zugeschnittene Klauseln wurden differenziert betrachtet.

- Portugal: Mehrere Verfahren gegen Technologie- und Beratungsunternehmen; teils erhebliche Bußgelder; Best-Practice-Empfehlungen der Behörde.

- Polen: Verfahren u. a. im Logistikumfeld; im Fokus stand die Einschränkung der Wechselmöglichkeit von Fahrern zwischen Dienstleistern.

- Weitere Aktivitäten: In mehreren Ländern laufen oder liefen Verfahren; EU-weit zunehmende Razzien und Prüfungen auch in arbeitsmarktnahen Sektoren.

Deutschland: Das Bundeskartellamt hat bereits in der Vergangenheit Personalmarktthemen (z. B. Informationsaustausch über Personalkostensätze) sanktioniert. No-Poach steht auf der Agenda – mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Fälle folgen.

USA:

- Per-se-Ansatz bei „nackten“ Absprachen: Das DOJ qualifiziert unterm Sherman Act „naked“ No-Poach- und Wage-Fixing-Abreden als per se illegal.

- Strafrechtliche Schiene: Neben zivilen Bußgeldern stehen strafrechtliche Verfahren im Raum; erste Verurteilungen in Arbeitsmarkt-Fällen haben Signalwirkung.

- Zivilverfahren und Sammelklagen: Unternehmen mussten in prominenten Fällen hohe Vergleichssummen an betroffene Beschäftigte zahlen.

- Franchise-Themen: In manchen Bundesstaaten sind No-Poach-Klauseln in Franchise-Systemen unzulässig.

Take-away für internationale Führungsteams: Compliance-Standards sollten global gedacht werden – der kleinste gemeinsame Nenner ist ein striktes Verbot „nackter“ Abwerbeabsprachen, flankiert von sauber gestalteten, zulässigen Alternativen.

Unter welchen Voraussetzungen können Abwerbeverbote ausnahmsweise zulässig sein?

Kurzantwort: Als Transaktionsnebenabrede; objektiv notwendig, verhältnismäßig und eng befristet. Das betrifft insbesondere:

Typische zulässige Konstellationen (eng begrenzt)

- Unternehmenskauf (M&A): Schutz des erworbenen Know-hows/Goodwill. Zulässig ist eine zeitlich kurze, personen- und sachbedingt begrenzte Klausel (z. B. keine Rückabwerbung der konkret übergehenden Schlüsselpersonen für einen überschaubaren Zeitraum).

- Joint Ventures / Entwicklungskooperationen: Während der Projektlaufzeit keine Abwerbung des jeweils projektbeteiligten Kernteams.

- Dienstleistungs- und Outsourcing-Verträge: Begrenzter Schutz der konkret eingesetzten Mitarbeitenden für die Vertragsdauer und kurz danach, um die Leistungserbringung nicht zu gefährden.

Leitplanken für die Gestaltung

- Notwendigkeit prüfen: Gibt es mildere Mittel (z. B. Vermittlungs-/Ablösepauschale statt Totalverbot)?

- Zweckbindung: Nur, was zur Sicherung der Transaktion/Kooperation zwingend erforderlich ist.

- Enge Definition des Personenkreises: Nur tatsächlich projekt- oder transaktionsrelevante Mitarbeitende.

- Zeitliche Schranke: Möglichst kurz (nur solange Schutzbedarf besteht).

- Räumliche Schranke: Nur dort, wo realer Wettbewerbskonflikt droht.

- Keine überzogenen „Strafzahlungen“: Ausgleichs- oder Abstandszahlungen dürfen nicht abschreckend wirken, sonst faktisches Einstellungsverbot.

- Dokumentation: Anlass, Zweck und Dauer begründet festhalten; Einzelfallprüfung dokumentieren.

Deutsche Orientierung: Die Rechtsprechung orientiert sich für zulässige Beschränkungen häufig an den Maßstäben der §§ 74 ff. HGB (Gedanke: angemessene Dauer, fairer Ausgleich, Verhältnismäßigkeit). Das ist kein Automatismus, aber eine brauchbare Richtschnur.

Was bedeutet das für Führungskräfte in der Praxis – Do’s & Don’ts in HR und Recruiting?

Kurzantwort: Setzen Sie auf Compliance-by-Design. Kein informeller Austausch mit Wettbewerbern über Gehälter, Wechsel oder Abwerbungen. Schulen Sie Führungskräfte und Recruiter, etablieren Sie klare Prozesse.

Do’s

- Klare Richtlinien: Schriftlich fixierte HR- und Recruiting-Guidelines, die jegliche Abwerbeabsprachen untersagen.

- Schulung & Sensibilisierung: Führungskräfte, HR, Recruiter, Sales- und Projektleitungen gezielt schulen; typische Risiko-Situationen durchspielen.

- Vertragstemplates prüfen: Kooperations-, Dienstleistungs-, NDAs und M&A-Dokumente auf versteckte No-Poach-Regelungen screenen; falls nötig, umschreiben.

- Freie Marktwirtschaft leben: Gegenangebote an wechselwillige Mitarbeitende sind explizit erlaubt – nutzen Sie den offenen Wettbewerb, statt ihn zu beschneiden.

- Dokumentation & Freigaben: Klauseln mit Wettbewerbsbezug nur nach juristischer Prüfung und Freigabeverwenden.

- Hinweisgeberkanal: Interne Meldestellen für unzulässige Absprachen; klare Sanktionierung bei Verstößen.

Don’ts

- Keine „Gentlemen’s Agreements“: Mündliche Verständigungen mit Wettbewerbern, „wir lassen euch in Ruhe, ihr lasst uns in Ruhe“ – tabu.

- Kein Informationsaustausch: Keine Absprachen über Gehaltsbänder, Boni, Wechselabsichten, Recruiting-Stopps.

- Keine Blanket-Klauseln: Wechselseitige, unbegrenzte No-Hire/No-Solicit-Klauseln in Rahmenverträgen nichtakzeptieren.

- Keine Abschreckungszahlungen: Überhöhte Konventionalstrafen/Ablösen vermeiden – sie werden als faktisches Einstellungsverbot gewertet.

Wie gestalten Führungskräfte Trennungsprozesse klug, fair und rechtssicher?

Kurzantwort: Mit guter Vorbereitung, klarer Kommunikation, sauberer Rechtsanwendung und einem wertschätzenden Offboarding. Das schützt Kultur, Marke und Rechtsposition.

1) Vorbereitung & rechtlicher Rahmen

- KSchG beachten: Greift das Kündigungsschutzgesetz, sind personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Gründe sauber zu prüfen und zu dokumentieren.

- Besonderer Schutz: Mutterschutz, Schwerbehinderung (SGB IX), Elternzeit, Betriebsratsmitglieder – besondere Verfahren und Hürden.

- Betriebsrat: Anhörung nach § 102 BetrVG; eine unterlassene Anhörung macht die Kündigung unwirksam.

- Fristen & Form: Fristen strikt einhalten; Schriftform der Kündigung; Zustellnachweis sichern.

2) Gesprächsführung & Kommunikation

- Wertschätzung: Leistung anerkennen, Gründe transparent erläutern, respektvoll bleiben.

- Konflikte entschärfen: Sachlich bleiben, Deeskalation vor Eskalation; Zweitgespräch anbieten.

3) Aufhebungsvertrag als Option

- Gütliche Lösung: Einvernehmliche Trennung gegen Abfindung, Zeugnis, Freistellung, Outplacement – schafft Planungssicherheit.

- Klarer Leistungsaustausch: Verzicht auf Kündigungsschutzklage vs. transparente Kompensation.

- Sorgfältige Gestaltung: Befristete nachvertragliche Wettbewerbsverbote nur, wenn wirklich nötig – mit Karenzentschädigung (mindestens 50 % der letzten Bezüge) und maximal 24 Monaten.

- Sperrzeitrisiken: Sozialrechtliche Aspekte beachten (Stichwort Sperrzeit); ggf. Neutralisierungsklauseln nutzen.

4) Offboarding & Know-how-Sicherung

- Wissensübergabe: Aufgabenlisten, Doku, Passwörter, Kundenübergaben; ggf. Übergabephase oder Beratung auf Zeit vereinbaren.

- Zeugnis & Abschiedskultur: Wohlwollendes, zutreffendes Zeugnis; respektvolle Verabschiedung – stärkt die Arbeitgebermarke.

- Alumni-Pflege: Kontakt halten; Rückkehr- oder Kooperationsoptionen offenhalten.

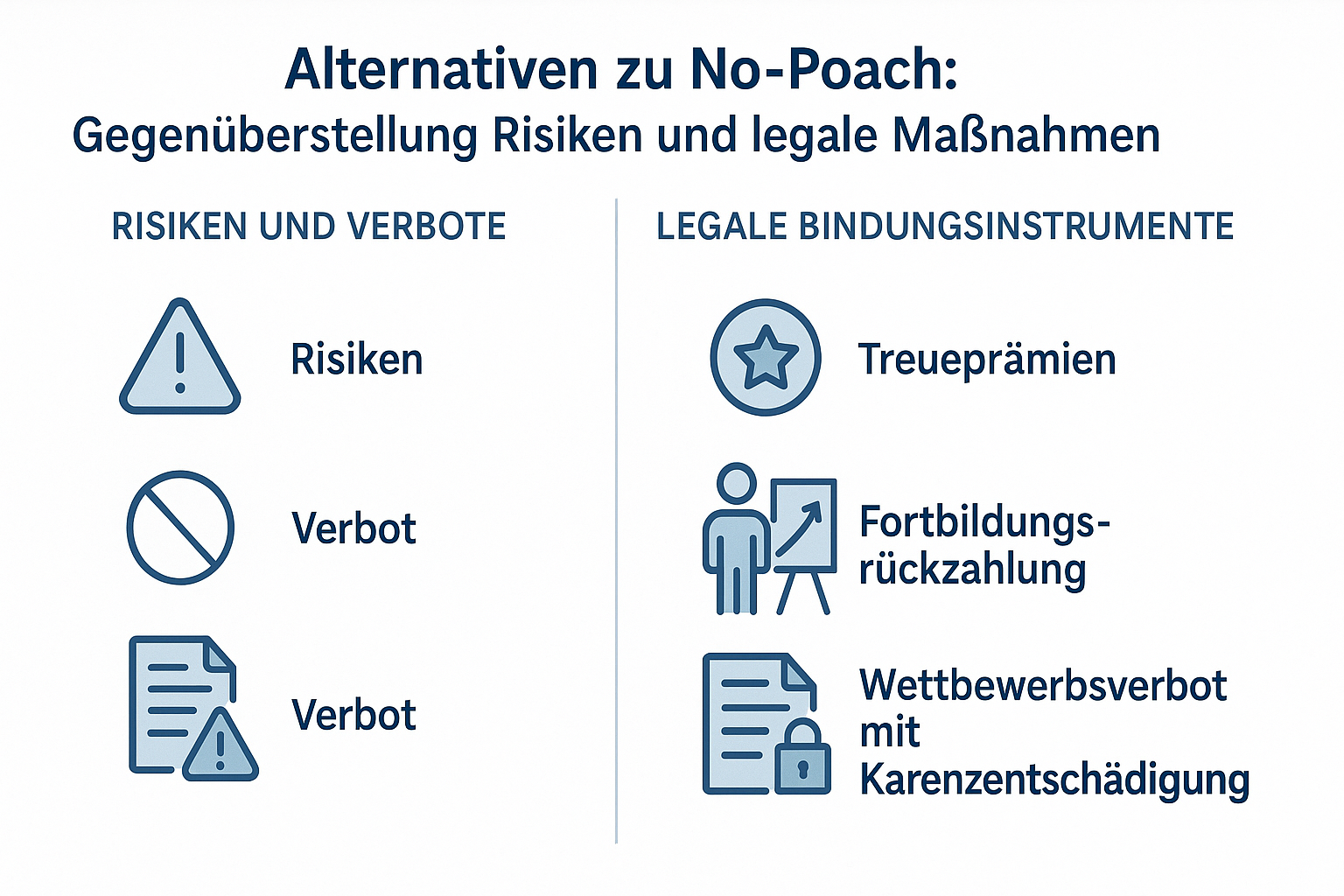

Welche legalen Alternativen zu No-Poach-Agreements gibt es?

Kurzantwort: Mitarbeiter binden statt abzusperren – mit anerkannten, rechtssicheren Instrumenten.

Bausteine der Mitarbeiterbindung

- Arbeitsbedingungen & Kultur: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Arbeitsmodelle, Sinnstiftung, Führungsqualität, faire Leistungskultur.

- Karriere & Entwicklung: Transparente Laufbahnen, Mentoring, klare Lernpfade, internes Talent-Marktplatz-System.

- Treue- und Halteprämien: Zeitstaffelung statt „goldene Fußfesseln“; Bonuskomponenten, die mit der Betriebszugehörigkeit wachsen.

- Fortbildungs-Rückzahlungsklauseln: Zulässig, wenn transparent, verhältnismäßig, anteilig fallend und fair (keine Rückzahlung, wenn Arbeitgeber kündigt; Bindungsdauer abhängig vom Umfang der Qualifizierung).

- Nachvertragliche Wettbewerbsverbote (individuell): Nur für wirklich sensible Rollen; klare räumliche/sachliche Begrenzung; Karenzentschädigung; max. 24 Monate.

- Kundenschutz & Geheimnisschutz: Vertraulichkeit, Schutz von Geschäftsgeheimnissen, IT-Sicherheits- und IP-Regeln; diese adressieren reale Risiken ohne Abwerbeverbote.

Projekt- und Transaktionsschutz ohne Kartellrisiko

- Projektbezogene Personalklauseln: Eng gefasst auf das konkrete Team und die Projektlaufzeit; kein Blanket-Verbot.

- Ablöse-/Vermittlungspauschalen: Milde Mittel statt Totalverbot – ökonomischer Ausgleich, kein Einstellungsstopp.

- „Garden Leave“ bei Trennung: Freistellung während Kündigungsfrist zum Schutz sensibler Informationen, sauber geregelt.

Typische Irrtümer – und was Führungskräfte daraus lernen können

- „Unter uns ist das okay.“ – Informelle Zusagen sind genauso verboten wie Vertragsklauseln.

- „Wir sind keine direkten Wettbewerber.“ – Wettbewerb um Personal kann branchenübergreifend bestehen.

- „Nur Führungskräfte sind erfasst.“ – Auch auf andere Funktionen kann die Absprache wirken.

- „Die Klausel steht ja im Vertrag.“ – Vertragsmäßigkeit ersetzt keine Kartellrechtskonformität.

- „Hohe Konventionalstrafe, dann hält es.“ – Überzogen = faktisches Verbot = kartellrechtliches Risiko.

- „Wir nennen es nur anders.“ – Umetikettieren hilft nicht: Entscheidend ist der Inhalt.

- „Einmal unterzeichnet, immer gültig.“ – Laufende Compliance-Reviews sind Pflicht; Marktrealitäten ändern sich.

- „Wir müssen das so machen, alle machen das.“ – Gerade dann drohen behördliche Branchenermittlungen.

In einem Absatz

Für Führungskräfte mit Personalverantwortung gilt: Finger weg von No-Poach-Agreements. Die Risiken überwiegen deutlich. Setzen Sie stattdessen auf rechtsfeste Alternativen – starke Kultur, faire Konditionen, kluge Entwicklungspfade, individuell zulässige Schutzinstrumente – und gestalten Sie Trennungen professionell, wertschätzend und rechtssicher. So schützen Sie nicht nur Ihr Unternehmen vor Sanktionen, sondern stärken auch Ihre Arbeitgebermarke und sichern langfristig Ihre Wettbewerbsfähigkeit im Arbeitsmarkt.

Dezenter Call to Action:

Die Kanzlei Pöppel Rechtsanwälte unterstützt Führungskräfte und Personalverantwortliche bei der rechtssicherenGestaltung von Vertragsklauseln, Aufhebungsvereinbarungen und Trennungsprozessen – pragmatisch, diskret und mit langjähriger Erfahrung im Arbeitsrecht. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihre HR-Prozesse kartellrechtsfest aufstellen oder sensible Trennungen sauber umsetzen möchten.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Entscheidungen sollten stets nach Prüfung des konkreten Einzelfalls getroffen werden.

Sie benötigen weiteren rechtlichen Rat?

Nutzen Sie unsere Online-Anfrage für einen schnellen Check.

Die Schilderung Ihres Problems und eine kurze Ersteinschätzung sind kostenlos, wenn Sie gekündigt wurden oder einen Aufhebungsvertrag erhalten haben.

Für alle anderen Anliegen können Sie gerne eine kostenpflichtige Erstberatung in Anspruch nehmen.