Eine fröhliche Firmen-Weihnachtsfeier kann schnell aus dem Ruder laufen – und im schlimmsten Fall für einige mit einer Kündigung enden.

Die betriebliche Weihnachtsfeier sollte eigentlich der Besinnung und dem Teamgeist dienen. Doch in der Praxis landen jedes Jahr aufs Neue Fälle auf dem Schreibtisch von Arbeitsrechtlern, in denen fristlose Kündigungen wegen Fehlverhalten auf solchen Feiern ausgesprochen wurden. Alkohol, ausgelassene Stimmung und eine „lockere Atmosphäre“ sind keine Ausrede: Auch auf der Weihnachtsfeier gelten die Regeln des Anstands und des Arbeitsrechts. Wer also zu tief ins Glas schaut oder sich danebenbenimmt, riskiert statt Weihnachtsfreude unter Umständen seinen Job. Im Folgenden werfen wir einen humorvoll-kritischen Blick darauf, was man sich auf der Betriebsfeier besser verkneifen sollte – und was rechtlich passiert, wenn doch etwas schiefgeht.

Schwere Vergehen: Wann droht die fristlose Kündigung?

Schwere Pflichtverstöße während der Weihnachtsfeier können eine außerordentliche (fristlose) Kündigungrechtfertigen. Nach § 626 BGB ist eine sofortige Kündigung möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt – also ein Verhalten, das dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar macht. Aber was heißt das konkret auf der Feier? Kurz gesagt: Tätliche Angriffe, sexuelle Belästigungen oder grobe Beleidigungen gegenüber Kollegen oder Vorgesetzten sind absolute No-Gos und können sofort zum Rauswurf führen. Hier ein Blick auf die häufigsten „Kapitalverbrechen“ unterm Weihnachtsbaum:

Körperliche Übergriffe

Handgreiflichkeiten auf der Betriebsfeier sind ein gravierender Vertrauensbruch. Wer einem Kollegen oder einer Kollegin körperlich weh tut – sei es durch einen Faustschlag, Tritt oder andere Tätlichkeiten – verletzt damit seine vertragliche Rücksichtnahmepflicht (§ 241 Abs. 2 BGB) und stört massiv den Betriebsfrieden. In so einem Fall ist der Arbeitgeber sogar aus Fürsorgepflicht gegenüber den übrigen Mitarbeitern zum Eingreifen verpflichtet.

Beispiel: Auf einer Weihnachtsfeier eines Unternehmens in Osnabrück schlug ein langjähriger Mitarbeiter einem Kollegen ins Gesicht. Obwohl der Schläger über 20 Jahre Betriebszugehörigkeit und sogar eine Stellung im Betriebsrat hatte, hielt das Arbeitsgericht Osnabrück die fristlose Kündigung für gerechtfertigt. Der Arbeitgeber dürfe einen solchen Mitarbeiter nicht weiter bis zum Ende der Kündigungsfrist beschäftigen, weil er die anderen Beschäftigten schützen müsse. Die Richter betonten, dass es egal ist, ob es „nur“ eine Ohrfeige oder ein Faustschlag war – jeder körperliche Angriff reiche aus. Auch Betriebszugehörigkeit, Lebensalter oder Unterhaltspflichten des Täters wiegen in der Interessenabwägung nicht schwerer als das Schutzinteresse des Arbeitgebers, so das Gericht. Mit anderen Worten: Wer prügelt, dem hilft auch kein „Sorry, war der Glühwein“ mehr.

Sexuelle Belästigung

Auch auf der Weihnachtsfeier gilt: Sexuelle Belästigung ist streng verboten und ein Kündigungsgrund, selbst wenn die Stimmung noch so ausgelassen ist. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz definiert sexuelle Belästigung als „unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten“, das die Würde der betroffenen Person verletzt (§ 3 Abs. 4 AGG). Dazu zählen anstößige Berührungen, zweideutige Anmachen oder übergriffige Kommentare.

Beispiel: Ein aktueller Fall vom Arbeitsgericht Siegburg (2024) zeigt, wie ernst das genommen wird. Dort hatte ein Außendienstmitarbeiter auf der Weihnachtsfeier einer vorbeigehenden Kollegin einen Klaps auf den Po gegeben, sie anschließend gegen ihren Willen an sich gezogen und gemeint, sie solle das „als Kompliment betrachten“. Der Arbeitgeber kündigte daraufhin fristlos. Das Gericht gab dem Chef Recht: Dieses Verhalten stellte eine eindeutige sexuelle Belästigung dar und damit einen wichtigen Grund für die außerordentliche Kündigung. Die Bemerkung mit dem „Kompliment“ zeigte klar die sexuell motivierte Absicht, und das Festhalten gegen den Willen der Kollegin war ein inakzeptabler Eingriff in ihre persönliche Freiheit. Eine vorherige Abmahnung sei hier entbehrlich gewesen – bei solch einem Übergriff muss der Arbeitgeber seine Mitarbeiterinnen nicht erst zweimal schützen. Der Vorfall ereignete sich „in lockerem Rahmen“ einer Feier, aber auch dort gilt: Was sich der Weihnachtsmann vielleicht noch erlauben könnte, geht für Arbeitnehmer definitiv zu weit.

Grobe Beleidigungen

Selbst wenn niemand handgreiflich wird, können verbale Entgleisungen den Job kosten. Schwere Beleidigungen von Vorgesetzten oder Kollegen – insbesondere in der Öffentlichkeit der Feier – gelten als besondere Vertragsverletzung. Hierunter fallen z.B. das wiederholte Verwenden übler Schimpfwörter, ehrverletzende Aussagen oder Drohungen.

Beispiel: Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte einen denkwürdigen Fall auf dem Tisch: Ein Mitarbeiter (23 Dienstjahre!) beschimpfte auf der Weihnachtsfeier seinen Vorgesetzten als „Arschloch“ und „Wichser“, bezeichnete ihn noch als „arme Sau“, zeigte ihm den Mittelfinger vor der Nase und kündigte an, er wolle „Krieg“ mit ihm. Kein Wunder, dass der Chef danach wirklich keinen Frieden mehr wollte. Das LAG Hamm entschied, dass eine derart erhebliche Ehrverletzung eine fristlose Kündigung rechtfertigt. Auch wenn die Beleidigungen nicht im Büro, sondern außerhalb der Arbeitszeit auf einer Feier fielen, untergräbt ein solcher Ausbruch die Autorität des Vorgesetzten und verletzt massiv die arbeitsvertraglichen Pflichten. Trotz der langen Betriebszugehörigkeit des Klägers war dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses hier nicht zuzumuten. Mit anderen Worten: Wer seinen Chef vor versammelter Mannschaft tituliert wie in einer Kneipenschlägerei, der braucht sich am nächsten Arbeitstag nicht mehr blicken zu lassen. Eine Abmahnung als mildere Maßnahme hielt das Gericht in diesem Extremfall für überflüssig – das Vertrauensverhältnis war irreparabel zerstört.

Kernaussage: Körperliche Angriffe, sexuelle Belästigungen oder massive Beleidigungen auf der Firmenfeier erfüllen in der Regel die Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung. Es reicht oft schon ein einzelner eskalierter Vorfall. Zwar muss immer der Einzelfall betrachtet werden und persönliche Umstände wie langjährige Betriebszugehörigkeit oder vorheriges Wohlverhalten können berücksichtigt werden – doch bei richtig derbem Fehltritt hilft auch das meist nicht mehr. Santa Claus mag vergeben – das Arbeitsgericht eher weniger.

create A photorealistic dynamic scene of an old old style christmas dinner with 10 drunk employees in an office k in a modern office. looking from slighly above The atmosphere is intense yet hopeful, with a mix of overcast blue skies and the energy of collective action photorealistic, ultra-detailed, vibrant colors, and dramatic composition –ar 46:25 –stylize 1000 –v 6.1 Job ID: 7198905e-e8da-418a-b7c6-b860e624fa5c

Milderes Fehlverhalten: Verhältnismäßigkeit und Abmahnung

Nicht jede unschöne Szene auf der Weihnachtsfeier führt gleich zum Rauswurf. Verhältnismäßigkeit ist das Zauberwort: Der Arbeitgeber muss stets prüfen, ob nicht ein milderes Mittel – insbesondere eine Abmahnung – ausreichend wäre, um das Fehlverhalten zu ahnden. Eine fristlose Kündigung ohne vorherige Warnung ist nur bei ganzgravierenden Verstößen gerechtfertigt. Bloßer Alkoholkonsum an sich, ohne dass jemand zu Schaden kommt oder schwer beleidigt wird, wird in der Regel nicht als „unzumutbarer“ Kündigungsgrund durchgehen.

Stellen wir uns den typischen Fall vor: Ein Mitarbeiter trinkt auf der Weihnachtsfeier zu viel Glühwein, wird laut, singt peinliche Karaoke-Versionen von „Last Christmas“ und verstößt vielleicht gegen interne Regeln (z.B. Rauch- oder Alkoholverbot am Arbeitsplatz). Ist das ein Kündigungsgrund? Wahrscheinlich nein – zumindest nicht fristlos beim ersten Mal. Die Arbeitsgerichte erwarten hier, dass der Arbeitgeber zunächst Abmahnung erteilt, um dem Betroffenen eine Chance zur Verhaltensänderung zu geben. Solange keine strafbaren Handlungen passieren und keine akute Gefahr für Kollegen oder Betrieb besteht, gilt: Erst verwarnen, dann – falls nötig – kündigen.

Ein anschauliches Beispiel lieferte das Arbeitsgericht Wuppertal (2023): Dort hatten zwei Mitarbeiter nach der offiziellen Weihnachtsfeier unerlaubt ein „Trinkgelage“ in der Firma veranstaltet. Sie schlichen nachts mit einer Zugangskarte in den Betrieb, leerten im Aufenthaltsraum vier Flaschen Wein aus dem Firmenkeller, rauchten (trotz Rauchverbot) und hinterließen am nächsten Morgen ein Chaos aus leeren Flaschen, Zigarettenstummeln, einer an die Wand geworfenen Mandarine und einer Pfütze Erbrochenem. Der Arbeitgeber war verständlicherweise „not amused“ und kündigte beiden fristlos – Hausfriedensbruch! Diebstahl! Alkoholverstoß! Doch das Arbeitsgericht Wuppertal bremste: In so einem steuerbaren Verhalten hätte eine Abmahnung genügt, urteilte der Richter. Immerhin hatten die Mitarbeiter niemanden verletzt und keine irreparablen Schäden angerichtet – ihr Fehlverhalten war übel, aber nicht unentschuldbar. Die fristlose Kündigung wurde als unverhältnismäßig eingestuft. Der Gebietsmanager erhielt seinen Job vorerst zurück, weil es sein erster Ausrutscher war und er sich reuig zeigte. (Allerdings ging der Fall in die nächste Instanz: Das LAG Düsseldorf sah den Vorfall deutlich strenger und meinte, bei so einer schweren Pflichtverletzung sei auch ohne Abmahnung eine fristlose Kündigung grundsätzlich drin. Man einigte sich schließlich auf einen Vergleich und beendete das Arbeitsverhältnis gegen Ende der Kündigungsfrist. Dennoch zeigt der Fall, dass zumindest die ersteGerichtsinstanz die Verhältnismäßigkeit sehr genau prüft.)

Faustregel: Gewöhnlicher Alkoholkonsum, auch wenn er gegen eine Betriebsvereinbarung verstößt, führt meist nicht ohne Weiteres zur sofortigen Kündigung. Selbst wenn in der Firma eigentlich striktes Alkoholverbot herrscht, muss der Arbeitgeber bei einem erstmaligen Verstoß in aller Regel erst abmahnen, bevor er kündigt. Das gleiche gilt für Rauchen im Betrieb oder ähnliches: Solche Pflichtverletzungen rechtfertigen in der Regel zunächst maximal eine ordentliche (fristgerechte) Kündigung oder eben eine Abmahnung – außer es entsteht dadurch eine konkrete erhebliche Gefährdung (z.B. Rauchen neben explosiven Stoffen, Trunkenheit bei sicherheitsrelevanter Tätigkeit etc.).

Das Arbeitsgericht Wuppertal betonte in seinem Urteil, dass man die persönlichen Umstände und die bisherige Führung des Arbeitnehmers berücksichtigen muss. Ein einmaliger „Ausrutscher“ nach vielen tadellosen Dienstjahren wird anders bewertet als ein wiederholtes Fehlverhalten. Zudem wird geschaut, ob der Betroffene einsichtig ist, sich entschuldigt hat und Besserung gelobt – alles Faktoren, die eher für eine Abmahnung statt Kündigung sprechen. Entscheidend ist die Interessenabwägung: Stehen die Interessen des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wirklich so deutlich über dem Bestandsschutzinteresse des Arbeitnehmers? Bei kleineren Vergehen lautet die Antwort oft: nein, eine Fortsetzung ist zumutbar (ggf. unter letzten Warnungen).

Merke: Arbeitgeber dürfen auch bei Partyeskapaden nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Bevor eine fristlose Kündigung ausgesprochen wird, muss das Fehlverhalten so gravierend sein, dass keine milderen Mittel helfen. Andernfalls riskiert der Chef vor Gericht eine Bruchlandung – und der „böse Bube“ darf am Ende weitermachen (vermutlich mit etwas Kopfschmerzen und einer Lehre fürs Leben).

Kater am nächsten Tag: Krankheit und Lohnfortzahlung

Nach der großen Feier folgt oft der große Kater. Doch darf man sich am nächsten Morgen einfach krankmelden, weil einem der Schädel brummt? Und bekommt man dann Lohnfortzahlung? Die Antwort: Jein. Ein alkoholbedingter Kater kann aus medizinischer Sicht tatsächlich als Krankheit im Sinne des Gesetzes gelten – das hat das Oberlandesgericht Frankfurt 2019 ausdrücklich entschieden. (In dem Fall ging es zwar um Werbung für ein Anti-Hangover-Getränk, aber das Gericht stellte klar: Symptome wie Müdigkeit, Übelkeit und Kopfschmerzen nach Alkoholkonsum liegen „außerhalb der natürlichen Schwankungsbreite“ des Körpers und sind daher ein krankhafter Zustand. Ja, Sie haben richtig gelesen: Der „Alkoholkater“ ist offiziell eine Krankheit – lateinisch übrigens Veisalgia, falls Sie den Arzt beeindrucken wollen.)

Allerdings bedeutet „krank“ noch lange nicht „entschuldigt mit Lohnfortzahlung“. Nach § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz erhält ein Arbeitnehmer nur dann weiterhin Gehalt im Krankheitsfall, wenn ihn kein eigenes Verschulden trifft. Und genau da liegt der Hund begraben: Einen gewöhnlichen Kater hat man sich in der Regel selbst zuzuschreiben. Wer freiwillig zu tief ins Glas geschaut hat, hat die daraus resultierende Arbeitsunfähigkeit (Kopfschmerzen, Übelkeit etc.) grob fahrlässig selbst verursacht. Juristisch spricht man von einem verschuldeten Verstoß gegen die eigene Gesundheit – vergleichbar damit, wer sich z.B. betrunken ans Steuer setzt und einen Unfall baut, und deshalb verletzt arbeitsunfähig ist. In solchen Fällen entfällt der Anspruch auf Lohnfortzahlung. Sprich: „Wer feiern kann, der kann (eigentlich) auch arbeiten“, und wenn nicht, dann eben unbezahlt zu Hause auskurieren.

Die Rechtsprechung differenziert hierbei: Alkoholabhängigkeit wird als Krankheit ohne eigenes Verschulden anerkannt – ein alkoholkranker Arbeitnehmer, der wegen seiner Sucht arbeitsunfähig wird, behält den Anspruch auf Entgeltfortzahlung (so entschieden vom Bundesarbeitsgericht 2015). Eine echte Sucht ist also etwas anderes als ein einmaliger Kater. Bei einmaligem exzessiven Alkoholkonsum hingegen spricht viel dafür, dass das Eigenverschulden überwiegt. Das Bundesarbeitsgericht meinte in seinem Urteil klar, dass Rückfälle im Rahmen einer Alkoholkrankheit meist nicht als Selbstverschulden gelten, wohl aber eine Akut-Vergiftung durch „Übermut“ bei ansonsten gesunden Menschen.

In der Praxis heißt das: Sie können sich am Morgen nach der Weihnachtsfeier natürlich krankmelden, wenn Sie wirklich nicht arbeitsfähig sind (bitte ehrlich zu sich selbst sein, ob es wirklich nicht geht). Rein formal kann sogar ein Arzt Ihnen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegen „Sonstiger Vergiftung (Alkohol)“ ausstellen. ABER: Ihr Arbeitgeber muss Ihnen dann kein Gehalt zahlen, wenn er nachweisen kann (oder es ohnehin offensichtlich ist), dass Sie sich mutwillig „krank getrunken“ haben. Nachweispflichtig wäre zwar theoretisch der Arbeitgeber, aber allein schon die Umstände – z.B. dass die „Krankheit“ genau am Tag nach der Betriebsfeier auftritt – sprechen oft Bände. Viele Firmen haben interne Richtlinien, dass Kater-Krankmeldungen nicht bezahlt werden. Und sollten Sie am Tag vorher noch groß mit dem Bierkrug in der Hand auf Instagram gepostet haben, brauchen Sie sich über eine Lohnkürzung nicht zu wundern.

Zudem könnte eine Krankmeldung direkt nach der Feier in Extremfällen sogar selbst als vertragswidriges Verhalten gewertet werden: Etwa wenn klar war, dass Sie hätten arbeiten müssen, aber bewusst so viel getrunken haben, dass Sie ausfallen. Hier gab es in der Vergangenheit schon Abmahnungen – nach dem Motto: Wer seine Arbeitsfähigkeit vorsätzlich außer Gefecht setzt, verletzt die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Zwar ist ein einmaliger Kater selten ein Kündigungsgrund, aber eine Abmahnung wegen „selbstverschuldeter Arbeitsunfähigkeit“ ist denkbar, insbesondere wenn der Betriebsfrieden gestört wird („Na, wieder blau gewesen gestern?“).

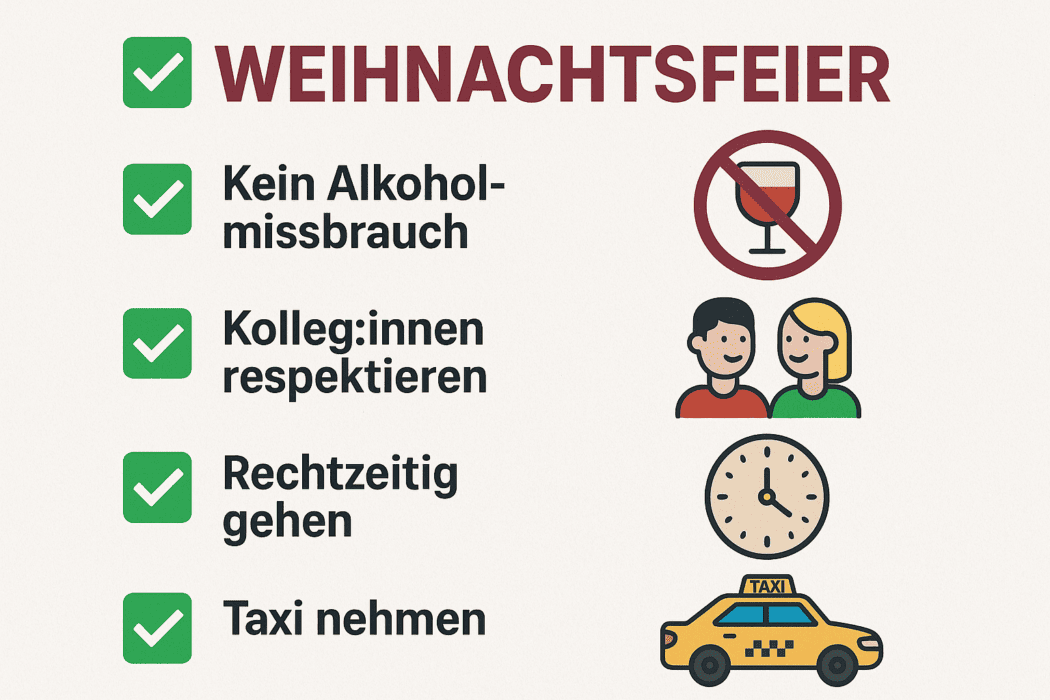

Tipp: Wenn Sie ahnen, dass der Tag nach der Feier hart wird, gibt es elegantere Lösungen als die zweifelhafte „Krankfeier“: Bitten Sie im Voraus um Einen Tag Urlaub oder – falls zulässig – bauen Sie Überstunden ab. Manche Unternehmen zeigen sich auch kulant und vereinbaren z.B., dass man am Tag nach der Weihnachtsfeier später anfangen darf oder frei bekommt (betrifft oft den 24.12., wenn da noch gearbeitet würde). Ein rechtlicher Anspruch darauf besteht aber nicht – das ist freiwillig vom Arbeitgeber. Notfalls hilft nur: Am Abend der Feier rechtzeitig den Absprung schaffen oder zwischendurch mal ein Wasser trinken, damit man am nächsten Morgen nicht völlig außer Gefecht ist. Ihr Körper (und Chef) werden es Ihnen danken.

Zu beachten ist auch: Falls Sie wegen des Katers ungenehmigt der Arbeit fernbleiben, riskieren Sie natürlich ohneKrankmeldung eine Abmahnung wegen unentschuldigten Fehlens – also keinesfalls einfach „blau machen“ (Wortspiel unbeabsichtigt). Und falls Sie länger als einen Tag brauchen, um wieder fit zu werden: Denken Sie daran, dass bei längerem unbezahlten Fehlen (über einen Monat) möglicherweise Ihr Sozialversicherungsschutz pausiert – d.h. klären Sie unbedingt mit dem Arbeitgeber, ob und wie die Fehlzeit gehandhabt wird, um keine Versicherungslücke zu provozieren.

Fazit zum Kater: Ja, ein Kater ist per Definition eine Krankheit. Aber es ist eine selbstverschuldete, und die wird vom Gesetzgeber (und Arbeitgeber) nicht belohnt. Am besten also gar nicht in diese Lage bringen. Sonst gibt’s zum Brummschädel auch noch Null Euro – und das ist dann wirklich doppelt bitter.

Betriebsrat und Kündigungsschutz: Was gilt bei der Weihnachtsfeier-Kündigung?

Wenn es tatsächlich zu einer (fristlosen) Kündigung wegen Vorfällen auf der Weihnachtsfeier kommt, spielen formelle Aspekte eine große Rolle. Zwei Dinge sind hier besonders wichtig: die Anhörung des Betriebsrats und – bei ordentlicher Kündigung – der allgemeine Kündigungsschutz.

1. Beteiligung des Betriebsrats: In Betrieben mit einem Betriebsrat (das ist gesetzlich vorgeschrieben ab 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern, praktisch relevant meist ab > 10 Mitarbeiter) muss der Arbeitgeber vor jeder Kündigung den Betriebsrat anhören und über die Kündigungsgründe informieren (§ 102 BetrVG). Das gilt immer – sowohl bei fristlosen als auch bei fristgerechten Kündigungen. Ohne Anhörung kein wirksamer Rauswurf! Wird der Betriebsrat vor Ausspruch der Kündigung gar nicht oder nicht ordnungsgemäß beteiligt, ist die Kündigung rechtlich unwirksam. Dieses Anhörungsverfahren ist ein wichtiger Schutzmechanismus für Arbeitnehmer, damit Kündigungen nicht übereilt oder willkürlich ausgesprochen werden. Der Betriebsrat kann zwar eine Kündigung nicht endgültig verhindern, aber er kann Bedenken äußern oder sogar Widerspruch einlegen (z.B. wenn er die Kündigung für sozial ungerechtfertigt hält). Ignoriert der Arbeitgeber die Beteiligungsrechte, riskiert er, dass das Arbeitsgericht die Kündigung allein aus diesem formalen Grund kippt.

In der Praxis bedeutet das: Auch die spektakulärste Fehlaktion auf der Weihnachtsfeier bewahrt den Chef nicht vor Papierkram. Er muss dem Betriebsrat mitteilen, was vorgefallen ist (Details des Fehlverhaltens) und dass er deshalb kündigen will. Der Betriebsrat kann dann beraten und ggf. seine Stellungnahme dazu abgeben. Verpasst der Arbeitgeber das – zum Beispiel in der Hitze des Gefechts einer Fristlosen übersieht er die Anhörung – hat der Arbeitnehmer alleine deshalb schon einen starken Trumpf in der Hand, um die Kündigung anzufechten. (Nicht selten enden solche Versäumnisse dann mit einem Vergleich + Abfindung, weil Formfehler kaum zu heilen sind.)

Wichtig: Der Betriebsrat selbst kann übrigens nicht kündigen und auch nicht erzwingen, dass der Chef eine Kündigung zurücknimmt. Aber seine Ablehnung einer geplanten Kündigung kann dem Arbeitnehmer im Kündigungsschutzprozess helfen. Übrigens: Hat der Betriebsrat formell gar nicht existiert (z.B. in Kleinbetrieben < 5 MA oder wenn keiner gewählt wurde), entfällt natürlich die Anhörungspflicht. Aber in allen anderen Fällen: § 102 BetrVG zwingend beachten!

2. Allgemeiner Kündigungsschutz (KSchG): Eine fristlose Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis sofort, ohne Frist. Oft spricht der Arbeitgeber aber – hilfsweise oder mangels dringendem Grund – eine ordentliche Kündigung(mit Kündigungsfrist) aus. Hier greift, sofern das Unternehmen mehr als 10 Beschäftigte hat und das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht, das Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Das KSchG besagt, dass eine ordentliche Kündigung sozial gerechtfertigt sein muss, also aus personenbedingten, verhaltensbedingten oder betriebsbedingten Gründen erfolgen kann. Im Falle eines Weihnachtsfeier-Ausfalls wäre es verhaltensbedingt. Der Arbeitnehmer kann binnen 3 Wochen nach Zugang der Kündigung Kündigungsschutzklage erheben (§ 4 KSchG). Versäumt er diese Frist, gilt die Kündigung – selbst wenn sie eigentlich unwirksam wäre – als akzeptiert (§ 7 KSchG). Daher unser dringender Rat: Bei jeder Kündigung sofort rechtlichen Rat einholen und die Klagefrist notieren! Drei Wochen verfliegen schneller als der Duft von Plätzchen.

Wenn geklagt wird, entscheidet das Arbeitsgericht, ob die Kündigung rechtswirksam war. Bei einer außerordentlichen Kündigung (fristlos) prüft es insbesondere, ob tatsächlich ein wichtiger Grund nach § 626 BGB vorlag und ob die Kündigung innerhalb von 2 Wochen nach dem Vorfall ausgesprochen wurde (§ 626 II BGB). Bei einer ordentlichen Kündigung prüft es nach KSchG, ob die Kündigung sozial gerechtfertigt ist (hier würde vor allem die Verhältnismäßigkeit betrachtet: Hätte es eine Abmahnung auch getan? War das Fehlverhalten so schwer, dass eine Kündigung trotz langer Betriebszugehörigkeit etc. gerechtfertigt ist?). Die Beispiele oben (tätliche Angriffe, grobe Beleidigungen) würden wahrscheinlich auch einer KSchG-Prüfung standhalten, weil es eben gravierende Pflichtverstöße sind. Ein bloßer „Party-Ausrutscher“ ohne vorherige Abmahnung könnte dagegen vom Gericht als unwirksam eingestuft werden.

Während eines laufenden Kündigungsschutzprozesses gibt es noch einen besonderen Kniff: Hat der Betriebsrat der ordentlichen Kündigung widersprochen, kann der Arbeitnehmer verlangen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens weiterbeschäftigt zu werden (§ 102 Abs. 5 BetrVG). In dem Fall müsste der Arbeitgeber den Gekündigten also vorläufig weiterarbeiten lassen (und bezahlen), bis das Urteil fällt. Dies gilt jedoch nur bei ordentlicher Kündigung und wirksamem Widerspruch des BR. Bei fristlosen Kündigungen greift § 102 Abs. 5 BetrVG nicht automatisch; dort müsste der Arbeitnehmer ggf. per einstweiliger Verfügung versuchen, eine Weiterbeschäftigung zu erreichen, was selten erfolgreich ist. In vielen Fällen wird der Arbeitgeber aber – sofern es die Umstände erlauben – den gekündigten Mitarbeiter bis zur Entscheidung freistellen (vor allem, wenn man sich weiterhin im Büro begegnen würde – nach einer Prügelei auf der Feier will man vermutlich nicht montags wieder gemeinsam Kaffeeküche stehen). Dennoch: Rechtlich besteht dieser Weiterbeschäftigungsanspruch als wichtiges Druckmittel. Kündigt der Arbeitgeber also vorschnell und verliert den Prozess, darf er am Ende nicht nur kräftig nachzahlen, sondern hatte möglicherweise den Betreffenden die ganze Zeit „an der Backe“.

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat: Für Arbeitnehmer in solch brenzligen Situationen lohnt es sich, den Betriebsrat einzuschalten. Dieser kann zwar die Kündigung nicht aufheben, aber er kann intern auf eine gütliche Lösung drängen oder bei der Sozialauswahl (falls mehrere Beteiligte) mitwirken. Betriebsräte haben auch Mitbestimmungsrechte, was allgemeine Regeln zu Betriebsfeiern angeht (z.B. Richtlinien zu Alkohol). Im Ernstfall – etwa bei einer drohenden Kündigung – wird der Betriebsrat dem Mitarbeiter in der Regel raten, rechtlichen Rat einzuholen.

Und damit sind wir beim letzten Punkt:

Fazit: Im Zweifel lieber beraten lassen (und Humor bewahren)

Firmenfeiern sollten eigentlich Spaß machen – doch wenn es schiefläuft, wird’s schnell bierernst. Arbeitnehmer tun gut daran, ihre Grenzen zu kennen: Ein Weihnachtsfeier ist kein rechtsfreier Raum, und was man Chef oder Kollegen nicht im Büro an den Kopf werfen würde, sollte man auch beim Punsch nicht tun. Arbeitgeber wiederum sind gehalten, besonnen zu reagieren: Nicht jede peinliche Aktion ist gleich ein Kündigungsgrund; oft tut es eine Abmahnung und ein klärendes Gespräch am nächsten Tag (vielleicht bei schwarzem Kaffee statt Glühwein).

Wenn allerdings eine Kündigung im Raum steht – sei es fristlos oder ordentlich – heißt es: schnell handeln. Innerhalb von 3 Wochen muss die Kündigungsschutzklage eingereicht sein, sonst ist der Drops gelutscht. Viele Laien scheitern an solchen Fristen oder an formalen Fehlern (z.B. fehlende Betriebsratsanhörung), die ihnen gar nicht bewusst sind. Hier kann nur empfohlen werden, umgehend fachkundigen Rat einzuholen. Unsere Kanzlei steht Ihnen hierbei gerne zur Seite: Wir prüfen bundesweit für Arbeitnehmer und Betriebsräte die Wirksamkeit von Kündigungen – mit dem geschulten Blick fürs Detail und (bei aller Ernsthaftigkeit) dem nötigen Augenzwinkern, um auch die skurrilsten „Weihnachtsfeier-Fälle“ zu meistern. Denn manchmal ist Arbeitsrecht eben doch wie Weihnachten: voller Überraschungen, aber am Ende soll möglichst Frieden auf Erden – oder zumindest im Betrieb – herrschen. In diesem Sinne: Feiern Sie schön – und kommen Sie gut (beschäftigt) ins neue Jahr!

Sie benötigen weiteren rechtlichen Rat?

Nutzen Sie unsere Online-Anfrage für einen schnellen Check.

Die Schilderung Ihres Problems und eine kurze Ersteinschätzung sind kostenlos, wenn Sie gekündigt wurden oder einen Aufhebungsvertrag erhalten haben.

Für alle anderen Anliegen können Sie gerne eine kostenpflichtige Erstberatung in Anspruch nehmen.