Dringender Tatverdacht im Arbeitsrecht: Alles was Sie wissen müssen.

Der Begriff „dringender Tatverdacht“ spielt im Strafrecht eine zentrale Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen wie Untersuchungshaft oder Durchsuchungen. Doch was genau bedeutet ein dringender Tatverdacht, wie wird er festgestellt und welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich daraus für die Betroffenen? In diesem Artikel erfahren Sie, wie ein dringender Tatverdacht entsteht, welche Rechte und Möglichkeiten Beschuldigte haben und warum eine frühzeitige anwaltliche Beratung in solchen Fällen entscheidend sein kann.

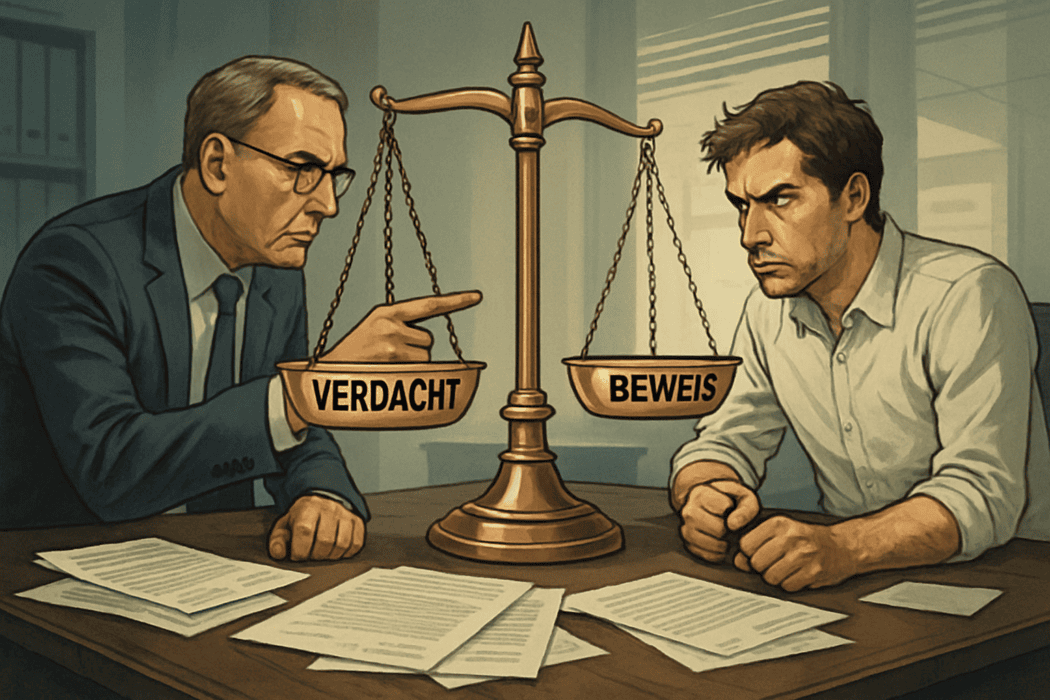

Unter dringendem Tatverdacht versteht man im Arbeitsrecht (teilweise anders als im Strafrecht) einen besonders schweren Verdachtsgrad: Es müssen konkrete, objektive Anhaltspunkte vorliegen, die nahelegen, dass ein Arbeitnehmer eine erhebliche Pflichtverletzung oder Straftat begangen hat. Ein solcher Verdacht erschüttert das notwendige Vertrauensverhältnis so stark, dass z. B. eine außerordentliche, fristlose Kündigung (§ 626 BGB) gerechtfertigt sein kann. Wichtig ist, dass der Verdacht auf handfesten Fakten beruht und nicht nur Mutmaßung ist. Beispiele sind schwerwiegende Vorwürfe wie Diebstahl oder Betrug am Arbeitsplatz – hier genügt manchmal schon der Verdacht für drastische arbeitsrechtliche Maßnahmen.

Ein dringender Tatverdacht spielt im Arbeitsrecht vor allem bei Verdachtskündigungen eine Rolle. Dabei kündigt der Arbeitgeber, obwohl die Pflichtverletzung nicht rechtskräftig bewiesen ist, weil er den Verdacht für so schwerwiegend hält, dass das Arbeitsverhältnis nicht weiterführbar erscheint. Für viele Betroffene ist das erst einmal unverständlich und belastend. Wir erläutern daher, was genau ein dringender Tatverdacht bedeutet, welche rechtlichen Anforderungen erfüllt sein müssen und welche Fristen gelten. Zugleich erklären wir, welche Rechte Arbeitnehmer in solchen Fällen haben. Am Ende finden Sie Hinweise, wie Sie sich rechtlich wehren können. Bei komplexen Fragen empfehlen wir eine fachkundige Beratung.

Gesetzliche Grundlagen und Anwendungsbereich

Kurz & Knapp:

Eine Verdachtskündigung ist eine Sonderform der außerordentlichen Kündigung. Gesetzlich geregelt ist sie nicht ausdrücklich, sondern folgt aus § 626 Abs. 1, 2 BGB (wichtiger Kündigungsgrund, 2-Wochen-Frist). Im KSchG (§ 1 Abs. 2) gilt: Die Kündigung muss sozial gerechtfertigt sein, auch wenn es nur beim Verdacht bleibt. Zudem ist der Betriebsrat gem. § 102 BetrVG zu beteiligen.

Für eine außerordentliche (fristlose) Kündigung benötigt der Arbeitgeber nach § 626 Abs. 1 BGB einen wichtigen Grund. Ein dringender Tatverdacht kann einen solchen wichtigen Grund darstellen, wenn er einen erheblichen Pflichtverstoß nahelegt. Die grundsätzlichen sozialen Schutzvoraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) sind auch bei einer Verdachtskündigung zu prüfen: Das bedeutet, es darf nur eine Kündigung ausgesprochen werden, wenn sie „sozial gerechtfertigt“ ist. Weil hier jedoch kein erwiesener Fehlverhalten, sondern nur ein Verdacht vorliegt, ist die Sozialauswahl oft schwierig – gelingt sie nicht, kann das Arbeitsgericht die Kündigung als unwirksam ansehen.

Unabhängig davon gilt für jede Kündigung (auch auf Verdacht) das Betriebsverfassungsgesetz(§ 102 BetrVG): Betriebsrat beteiligen, sonst droht Unwirksamkeit. Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat rechtzeitig über den konkreten Verdachtsgrund und etwaige Ermittlungsergebnisse informieren. Wurde der Betriebsrat nicht angehört oder unzureichend informiert, kann dies die Kündigung unwirksam machen.

Voraussetzungen des dringenden Tatverdachts

Kurzinfo: Ein dringender Tatverdacht erfordert konkrete Tatsachen. Es müssen objektive Hinweisefür ein schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegen. Arbeitgeber müssen den Verdacht vollständig aufklären und dem Mitarbeiter seine Sicht erlauben. Nur wenn alle milderen Mittel (z.B. Abmahnung, Versetzung) ausgeschlossen sind, ist eine Verdachtskündigung möglich.

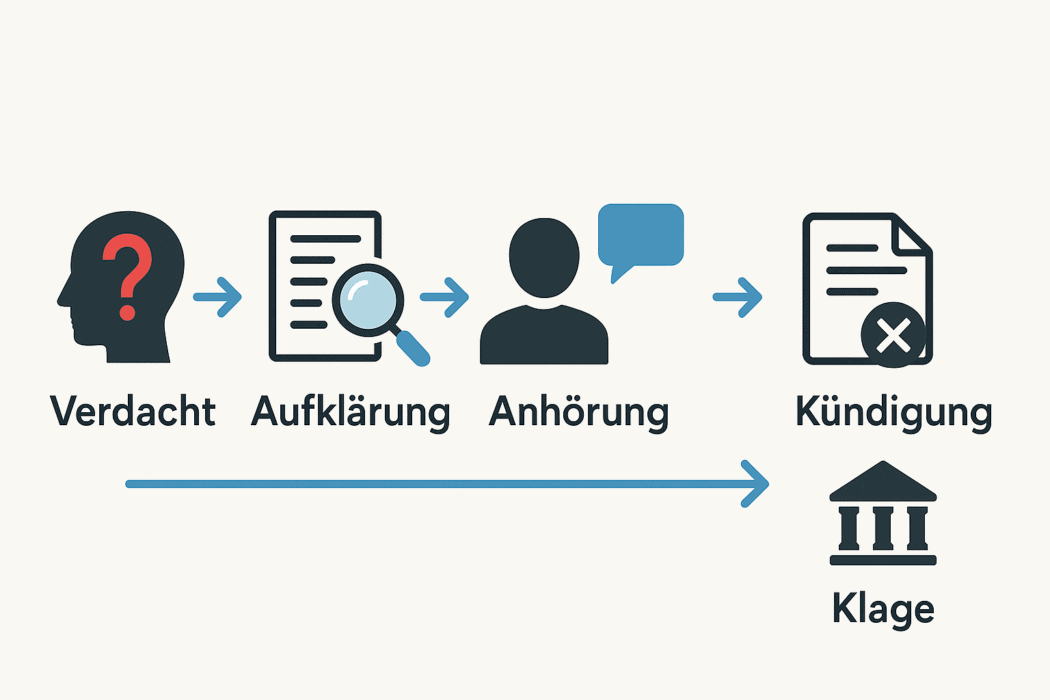

Für eine Verdachtskündigung gilt nach ständiger Rechtsprechung des BAG, dass der Verdacht „dringend“ sein muss. Das bedeutet: Aus hinreichendem Tatverdacht (bloße Möglichkeit) wird dringender Tatverdacht, wenn konkrete Beweisanzeichen einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit für die Tat begründen. Typische Indizien können Zeugenaussagen, Videoaufzeichnungen, Unterschlagungs-Buchungen oder wiederholte Auffälligkeiten sein. Bloße Gerüchte oder spärliche Indizien genügen nicht. Nach der Rechtsprechung muss der Arbeitgeber auch erkennbar sorgfältig ermittelt haben: Unmittelbar vor Kündigung sollen alle weiteren Aufklärungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein (Zeugen befragt, Unterlagen geprüft usw.). Die Anhörung des Arbeitnehmers ist dabei verpflichtend: Er muss zu den Vorwürfen gehört und angehört werden.

Der Verdacht muss das Vertrauensverhältnis unheilbar erschüttert haben. Ein Beispiel: Wurde der Arbeitnehmer etwa dreimal kurz hintereinander dabei beobachtet, wie er ein gesperrtes Lager betrat und immer Zielware entnahm, kann daraus ein dringender Tatverdacht entstehen (hohe Wahrscheinlichkeit einer beabsichtigten Unterschlagung).

Ist der Verdacht eher gering (z.B. Bagatellvorwurf wie vermuteter Kleindiebstahl), muss in der Regel vorher eine Abmahnung erfolgen. Die reine Vermutung eines Bagatelldiebstahls genügt meist nicht, um ohne Abmahnung fristlos zu kündigen. Andernfalls könnte das Kündigungsgrundprinzip unterlaufen werden.

Verhältnismäßigkeit und Interesseabwägung

Kurzinfo: Arbeitgeber dürfen das Mittel der Verdachtskündigung nur wählen, wenn milderes fehlgeschlagen ist. Eine Interessenabwägung ist nötig: Weigen die Schutzinteressen des Arbeitnehmers schwer, kann der Verdacht nicht ausreichen.

Auch wenn ein dringender Tatverdacht gegeben ist, muss die Kündigung verhältnismäßig sein. Das heißt: Keine weniger einschneidenden Maßnahmen dürfen möglich oder sinnvoll sein. Denkbare Zwischenschritte sind etwa:

– Abmahnung: Bei einem nachweisbaren, aber geringen Fehlverhalten (z.B. einmaliger unentschuldigter Diebstahl) ist üblicherweise erst eine Abmahnung nötig. Die Abmahnung hätte dem Arbeitnehmer die Chance gegeben, sich zu bessern.

– Versetzung: Kann der Arbeitnehmer weiterbeschäftigt werden, etwa durch Versetzung in einen anderen Bereich ohne Gelegenheit zur Pflichtverletzung, darf der Arbeitgeber nicht sofort kündigen.

– Befristete Suspendierung: Ggf. kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer unter Fortzahlung freistellen, um weitere Ermittlungen durchzuführen.

Nur wenn nachweislich alle milderen Mittel ausgeschöpft sind und das Vertrauen komplett zerstört ist, ist eine Verdachtskündigung gerechtfertigt. Ein Arbeitgeber muss in diesem Fall dokumentieren können, warum er keine Abmahnung erteilt hat. Wird die Verhältnismäßigkeit im Prozess überprüft, hat das Arbeitsgericht die gesamte Interessenlage abzuwägen: Wie schwer wiegen Tatverdacht und Vertrauensbruch gegen die sozialen Schutzbedürfnisse des Mitarbeiters (Betriebszugehörigkeit, Familie, Alter etc.).

Fristen und Formvorschriften

Kurz & Knapp:

Für eine fristlose Verdachtskündigung gilt die 2-Wochen-Frist nach § 626 Abs. 2 BGB: Sie muss innerhalb von zwei Wochen ab dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Arbeitgeber von allen wichtigen Verdachtsmomenten Kenntnis hatte. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen; mündlich ist unwirksam.

Rechtsgrundlage ist § 626 Abs. 2 BGB: Nach dortiger Unverzüglichkeit muss die Kündigung innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnis des dringenden Verdachts ausgesprochen werden. Konkret heißt das: Sobald der Arbeitgeber – etwa nach Abschluss aller Befragungen – den Verdacht „vollständig kennt“, läuft die Frist. Wird die Kündigung später als zwei Wochen danach zugegangen, verfällt der Kündigungsgrund (§ 626 Abs. 2 Satz 2 BGB). Dies gilt auch für ordentliche Verdachtskündigungen (mit Frist): Nach jüngstem BAG-Urteil (2 AZR 426/18) braucht bei der ordentlichen Kündigung zwar keine strenge Zwei-Wochen-Frist zu greifen, doch muss auch hier zügig gehandelt werden. Eine Kündigung, die etwa erst nach monatelangem Abwarten ausgesprochen wird, könnte als unzumutbares Warten gelten.

Ergänzend gilt die allgemeine Klagefrist: Nach Erhalt der schriftlichen Kündigung hat der Arbeitnehmer drei Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einzureichen (§ 4 KSchG). Versäumt er diese Frist, gilt die Kündigung rechtlich als wirksam, selbst wenn sie formell fehlerhaft war.

Bei der Form ist klar: Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen (§ 623 BGB). Das Gesetz verlangt Unterschrift des Arbeitgebers auf dem Kündigungsschreiben; eine elektronische oder mündliche Kündigung ist unwirksam. Im Regelfall sprechen wir bei einem dringenden Tatverdacht von einer fristlosen, außerordentlichen Kündigung.

Rechtsprechung und Beispiele

Wesentliche BAG-Urteile: Das Bundesarbeitsgericht hat den dringenden Tatverdacht mehrmals konkretisiert. So entschied das BAG am 29.11.2007 (2 AZR 724/06): „Ein ‚dringender‘ Tatverdacht erfordert [einen] hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für die Begehung von Straftaten“. Mit anderen Worten: Nur wenn die Gesamtheit der Indizien fast zwingend für ein Fehlverhalten spricht, gilt der Tatverdacht als „dringend“.

Ein weiteres Beispiel: Der Fall „Emmely“ (BAG 2 AZR 297/10) betraf einen einmaligen Bagatelldiebstahl eines Kuchens. Hier kam das BAG zu der Folgerung, dass bei geringfügigem Verdacht selbst eine vorherige Abmahnung nötig sein kann. Erst wenn der Verdacht seriös und schwerwiegend ist, liegt eine „Kündigung statt Abmahnung“ vor.

Praxisbeispiel (Verdachtskündigung wirksam): Ein Lagerarbeiter wird in kurzer Zeit mehrmals heimlich mit Ersatzteilen erwischt. Für den Arbeitgeber deutet dies auf eine Beabsichtigung der Zueignung hin. Da der Mitarbeiter mehrfach das offizielle Zutrittsverbot missachtet hat und keine andere Erklärung für das Verhalten vorliegt, entsteht ein belastender Verdacht. Nach sorgfältiger Aufklärung (Zeugengespräche, Videosichtung) zieht der Chef die Konsequenz: fristlose Kündigung wegen dringenden Tatverdachts. Er hatte zuvor alle milderen Maßnahmen geprüft. Die Arbeitsgerichte haben in solchen Fällen (ähnlich wie in BAG 2 AZR 395/15) anerkannt, dass der konkrete Verdacht des Diebstahls das Vertrauen völlig zerstört.

Praxisbeispiel (Verdachtskündigung unwirksam): Ein Büroangestellter soll Unterlagen manipuliert haben. Die vermutete Unterschlagung eines Schecks wird intern überprüft. Das LAG Köln (Az. 4 Sa 5/20) stellte jedoch fest, dass der Arbeitgeber vor der Kündigung nicht alle Fakten geklärt hatte. Nachdem ein Gespräch mit anderen Zeugen und eine Analyse der Finanzdaten erfolgte, konnte kein hinreichend dringender Tatverdacht festgestellt werden. Die fristlose Kündigung erwies sich als unverhältnismäßig und war unwirksam. Das Gericht verurteilte den Arbeitgeber zur Weiterbeschäftigung und Lohnnachzahlung.

Strafrechtliche Entwicklung: Ein häufiger Praxisfall ist, dass ein Arbeitnehmer strafrechtlich verfolgt wird. Das Arbeitsgericht folgt dabei nicht einfach der Staatsanwaltschaft: Weder eine (auch vorläufige) Anklage noch eine Einstellung wirkt automatisch im Kündigungsschutzverfahren. Nur wenn der Mitarbeiter strafrechtlich freigesprochen wird, hat dies Konsequenzen für die Arbeitsbeziehung. So muss nach § 626 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 242 BGB (Treu und Glauben) in aller Regel angenommen werden, dass der Verdacht von Anfang an unbegründet war, wenn etwa das Strafverfahren mit Freispruch endete. In diesem Fall steht dem Arbeitnehmer oft Wiedereinstellung und Schadensersatz zu, als wäre nie gekündigt worden.

FAQ: Dringender Tatverdacht

Frage 1: Was bedeutet „dringender Tatverdacht“ genau?

Einleitung: Ein dringender Tatverdacht liegt vor, wenn objektive Hinweise einen sehr hohen Verdacht nahelegen, dass ein Arbeitnehmer eine Straftat oder schwere Pflichtverletzung begangen hat. Das ist die höchste Stufe des Verdachtsgrades im Strafrecht und wird im Arbeitsrecht für eine fristlose Verdachtskündigung gebraucht.

Analyse: Anders als ein bloßer Anfangsverdacht (wo es erst ein paar Indizien gibt), muss ein dringender Verdacht eine große Wahrscheinlichkeit begründen. Konkrete Tatsachen – etwa belastende Zeugenaussagen oder Dokumente – müssen so zusammenpassen, dass fast sicher von einer Tat ausgegangen werden kann. Es genügt nicht, nur ein ungutes Gefühl zu haben. Entscheidend ist immer: Sind die Beweise oder Indizien substantiiert oder eher vage? Im Zweifel wird das Gericht genau prüfen, ob aus dem Gesamtbild der Hinweise wirklich „fast sicher“ ein Vergehen folgt.

Rechtliche Einordnung: Arbeitsrechtlich stellt sich der dringende Tatverdacht als Voraussetzung für eine Verdachtskündigung dar. Er ähnelt dem Begriff aus der Strafprozessordnung (§ 112 StPO) für Untersuchungshaft, gilt aber unabhängig davon hier für die Kündigung. Im Arbeitsprozess ist der Arbeitgeber zu einer umfassenden Aufklärung verpflichtet. Nur wenn er nachweist, dass die objektiven Anhaltspunkte einen „hohen Wahrscheinlichkeitsgrad“ begründen, trägt er die Last des dringenden Verdachts.

Fallbeispiel 1: Betriebsrat schließt Diebstahl aus: Ein Betriebsratsvorsitzender wird beschuldigt, Kassenumsätze manipuliert zu haben. Die Arbeitgeberin hat nur eine vage Aussage einer Kollegin und wenige Unregelmäßigkeiten im System. Da die Indizien dürftig sind und kein klares Tatbild ergibt, stellt sich kein dringender Verdacht ein. Die geplante fristlose Kündigung entfällt – eine Anhörung ergibt, dass es wahrscheinlich andere Erklärungen für die Auffälligkeiten gibt. Kündigungsschutzklage führt daher zum Erfolg des Arbeitnehmers.

Fallbeispiel 2: Buchhalter verfälscht Bilanzen: Der Arbeitgeber vernimmt Hinweise, dass ein Buchhalter Betrugszahlungen verschleiert. Verdächtig ist etwa, dass bei Betriebsprüfungen mehrfach Gelder in Kassenbelegen gefehlt haben. Es finden sich E‑Mail-Wechsel, in denen der Buchhalter gegen Sanktionen klagt. In einer Zeugenbefragung bestätigt ein Kollege, der die Bücher nachprüfte, dass ständige Differenzen in zentralen Konten bestand. Diese Vielzahl an konkreten Belegen und Aussagen schafft einen drängenden Tatverdacht. Vertrauensbruch und Gefahr weiterer Schäden rechtfertigen es, den Arbeitnehmer fristlos zu kündigen. Arbeitsgerichte haben klargestellt, dass mehrere übereinstimmende Indizien einen dringenden Tatverdacht begründen können. In diesem Fall ist der Verdacht so stark, dass die Kündigung bei Einhaltung der Form zwingend zulässig ist (sofern Betriebsrat angehört wurde).

Fazit: Ein dringender Tatverdacht liegt nur bei starken, objektiven Hinweisen vor. Er muss auf Fakten beruhen und das Vertrauensverhältnis ernsthaft infrage stellen. Ohne solche Indizien ist eine Verdachtskündigung nicht gerechtfertigt – das schützt Arbeitnehmer vor willkürlicher Kündigung.

Frage 2: Wann darf der Arbeitgeber bei Verdacht kündigen?

Einleitung: Darf der Arbeitgeber wirklich ohne Beweise kündigen, sobald er etwas vermutet? Eine solche Verdachtskündigung ist nur unter engen Voraussetzungen erlaubt. Im Zentrum steht, wie glaubwürdig und gefährlich der Verdacht ist.

Analyse: Rechtlich muss neben dem dringenden Tatverdacht (siehe oben) immer auch eine Auskunfts- und Anhörungspflicht erfüllt sein. Das heißt: Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer über die Verdachtsmomente informieren und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Nur wenn danach alle Zweifel nicht ausgeräumt sind und keine mildere Maßnahme verbleibt, kann gekündigt werden. Ein wichtiger Punkt ist die Unverzüglichkeit – binnen zwei Wochen nach Erkenntnis des Verdachts muss die Kündigung erfolgen. Überdies darf die Kündigung nicht gegen Treu und Glauben verstoßen (§ 242 BGB). Das Arbeitsgericht prüft dann die gesamte Interessenabwägung: Überwiegen die Arbeitgeberinteressen am sofortigen Ende das Behalten des Mitarbeiters?

Rechtliche Einordnung: Nach § 626 BGB muss eine fristlose Kündigung innerhalb von zwei Wochen geschehen, sonst geht der Grund verloren. Zusätzlich schreibt das KSchG vor, dass eine solche Kündigung sozial gerechtfertigt sein muss – was bei ungerechtfertigten Verdachtsmomenten oft problematisch ist. Der Arbeitgeber muss deshalb alle zumutbaren Aufklärungsschritte vorangehen. Kommt das Arbeitsgericht zum Schluss, dass der Arbeitgeber diesem Erfordernis nicht genügt hat (z.B. fehlende Zeugenbefragung), kann die Kündigung unwirksam sein. Ferner muss der Betriebsrat ordnungsgemäß beteiligt werden; eine unterlassene Betriebsratsanhörung führt oft zur Nichtigkeit.

Fallbeispiel 1: Dokumentenprüfung unmöglich: Ein Systemadministrator soll vertrauliche Daten kopiert haben. Da es keinen direkten Beweis gibt, lässt der Chef nur ein kurzes Gespräch mit einem Verdächtigen führen und kündigt dann nach drei Wochen pauschal. Später stellt das Gericht fest, dass die Zwei-Wochen-Frist (§ 626 Abs. 2 BGB) versäumt wurde und die Kündigung hätte früher erfolgen müssen. Diese Verspätung ohne neuen Verdachtsgrund führt zur Unwirksamkeit der Kündigung.

Fallbeispiel 2: Verdacht mit Anhörung: In einer Bäckerei vermutet der Chef, dass ein langjähriger Verkäufer selbstgebackene Waren zum Mitnehmen entwendet. Er hat mehrere Kundenberichte, stellt ihn zur Rede und hört den Verkäufer ausführlich an – der bestreitet alles. Trotzdem kündigt er binnen einer Woche fristlos. Beim Prozess prüft das Gericht: Die Verdachtsmomente (Zeugenaussagen, kleine Geldfehlbeträge in der Kasse) sind handfest genug, um einen dringenden Tatverdacht zu begründen. Der Arbeitgeber hat zudem den Sachverhalt gründlich geklärt und den Arbeitnehmer angehört. Die Frist wurde eingehalten, und der Betriebsrat war ebenfalls ordnungsgemäß informiert. Da keine anderen milderen Maßnahmen möglich waren und das Misstrauen auch das Verhältnis zu Kollegen gefährdete, bestätigt das Gericht die Kündigung.

Fazit: Eine Verdachtskündigung setzt strenge formelle und materielle Voraussetzungen voraus. Vor allem müssen alle Fristen (§ 626 Abs. 2 BGB) und das Anhörungsrecht beachtet werden. Nur wenn Arbeitgeber hier wirklich gründlich vorgehen, ist eine solche Kündigung tragfähig. Arbeitnehmer sollten immer prüfen lassen, ob alle diese Bedingungen erfüllt waren.

Frage 3: Was unterscheidet Verdachts- von Tatkündigung?

Einleitung: Häufig ist unklar, wieso bei manchen Verstößen nur die Verdachtskündigung möglich ist, bei anderen jedoch eine Kündigung, wenn die Tat schon bewiesen ist. Der Unterschied liegt im Beweisstand und in den rechtlichen Folgen.

Analyse: Bei der Tatkündigung (auch „Tatsachenkündigung“) beruht die Kündigung auf einer tatsächlich belegten Pflichtverletzung, die der Arbeitnehmer begangen hat. Das Gericht verlangt hier keinen dringenden Verdacht, sondern es ist beweisbar, dass etwas geschehen ist (Zeugenaussagen, Video, Dokumente liegen vor). Im Gegensatz dazu steht die Verdachtskündigung: Sie setzt gerade keinen nachgewiesenen Fehler voraus, sondern lediglich den Verdacht. Hier muss der Arbeitgeber den „dringenden Tatverdacht“ darlegen, obwohl kein abschließender Beweis (z.B. Verurteilung) vorliegt. Die Unschuldsvermutung gilt im Arbeitsrecht anders als im Strafrecht – trotzdem spielen Beweise eine zentrale Rolle: Ohne deutliche Indizien reicht auch ein allgemeiner Verdacht nicht.

Rechtliche Einordnung: Formal führt beides zu einer außerordentlichen Kündigung, doch die Begründung ist unterschiedlich. BAG-Urteile (z.B. 2 AZR 519/91) machen klar: Bei Tatkündigung muss eine Pflichtverletzung bewiesen sein, bei der Verdachtskündigung genügt der dringende Verdacht. Wichtig ist: In beiden Fällen muss das Kündigungsschreiben die Gründe konkret benennen. Bei der Tatkündigung nennt der Arbeitgeber die konkret vorgeworfene Tat; bei der Verdachtskündigung muss er die Verdachtsmomente angeben (z.B. „Sie wurden dabei beobachtet…“). Bei einer später unwirksamen Kündigung wegen Verdachts kann der Arbeitnehmer Wiedereinstellung verlangen oder Entschädigung bekommen, ähnlich wie bei einer fehlerhaften Tatkündigung. Der Unterschied liegt im Abwägungsspielraum: Bei Tatkündigung ist die Sache klarer, bei Verdachtskündigung hat der Arbeitgeber ein höheres Risiko, dass das Gericht den Verdacht als unzureichend erachtet.

Fallbeispiel 1: Deutlich bewiesen – Tatkündigung: Ein Apotheker wird nachweislich beim Diebstahl von Medikamenten gefilmt. Der Arbeitgeber kündigt fristlos und beruft sich auf die aufgezeichnete Tat. Da die Pflichtverletzung eindeutig feststeht, handelt es sich um eine Tatkündigung (kein bloßer Verdacht mehr). Das Gericht überprüft nur noch, ob formal alles passt – materiell war die Kündigung wegen der klaren Beweislast berechtigt.

Fallbeispiel 2: Ungeklärter Vorwurf – Verdachtskündigung: Ein Mitarbeiter in einer Bank wird verdächtigt, Kundendaten unerlaubt kopiert zu haben. Es gibt Hinweise aus Videoaufnahmen, aber kein „Rauchender Colt“ – keiner hat ihn direkt dabei ertappt. Da der Vorfall nicht eindeutig bewiesen werden kann, spricht der Chef eine Verdachtskündigung aus. Hier muss er den dringenden Tatverdacht als Kündigungsgrund anführen (z.B. „Die Kamera zeigt Bewegungen …“). Die Sachlage ist theoretisch noch änderbar – wird der Mitarbeiter freigesprochen, könnte er Wiedereinstellung fordern. Hätte sich der Verdacht hingegen als Grundlos herausgestellt, wäre seine Kündigung rechtswidrig. Diese Unterscheidung zeigt: Verdachtskündigung stützt sich nur auf starke Indizien, Tatkündigung auf Gewissheit.

Fazit: Der wesentliche Unterschied liegt im Beweis: Bei der Tatkündigung steht der Fehltritt fest, bei der Verdachtskündigung nur der Verdacht davon. In beiden Fällen müssen Arbeitgeber aber sorgfältig prüfen: Bei Verdacht reicht ein lückenloser Indizienbeweis aus; sonst ist die Kündigung gefährdet.

Frage 4: Welche Fristen gelten bei der Verdachtskündigung?

Einleitung: Arbeitnehmer hören oft, dass es bei Verdachtskündigung „schnell gehen muss“. Tatsächlich legt das Gesetz strenge Fristen fest, die sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer kennen müssen. Sonst kann eine Kündigung ganz schnell unwirksam werden.

Analyse: Für den Arbeitgeber gilt nach § 626 Abs. 2 BGB grundsätzlich die 14-Tage-Frist: Ab dem Moment, in dem er von den wesentlichen Verdachtsgründen erfährt, hat er zwei Wochen Zeit, um fristlos zu kündigen. Diese Frist beginnt also erst, wenn der Sachverhalt so weit geklärt ist, dass ein dringender Tatverdacht feststeht (z.B. nach Abschluss aller Ermittlungen und Anhörungen). Wichtig: Wird später gekündigt, etwa um Monatsersten oder nach Urlaubspause, gilt der Kündigungsgrund als verwirkt. Das gilt auch für ordentliche Verdachtskündigungen: Obwohl für diese nach BAG-Rechtsprechung (2 AZR 426/18) nicht strikt die 2-Wochen-Regel gilt, muss dennoch schnell gehandelt werden. Langes Zuwarten, ohne neue Anhaltspunkte, kann als Verzicht auf den Verdachtsgrund gewertet werden.

Neben der Arbeitgeberfrist muss der Arbeitnehmer die Klagefrist beachten: Nach Zugang der Kündigunghat er drei Wochen Zeit, eine Kündigungsschutzklage einzureichen (§ 4 KSchG). Verpasst er diese Frist, kann er seine Rechte nicht mehr durchsetzen. Außerdem muss der Arbeitgeber den Betriebsrat rechtzeitig anhören; eine verspätete Anhörung kann die gesamte Kündigung in Frage stellen (sohin auch zeitlich „verfängt“ sich der Vorgang in einer längeren Auseinandersetzung).

Fallbeispiel 1: Fristüberschreitung: In einer Softwarefirma vermutet der Chef seit Anfang März, dass ein Entwickler Firmendaten ins Ausland geschickt hat. Er wartet jedoch wegen Betriebsrat-Zustimmung den 1. April ab – und kündigt erst am 20. April. Da die Zweitwochenfrist nach § 626 Abs. 2 BGB bereits am 14. März endete, war die Kündigung rechtlich unwirksam. Selbst wenn der Verdacht berechtigt gewesen wäre, gilt er nun als erloschen.

Fallbeispiel 2: Rechtzeitige Kündigung: Ein Logistikmitarbeiter wird Anfang eines Monats auf Video bei einem Lagerdiebstahl beobachtet. Der Arbeitgeber klärt die Sache sofort, befragt Zeugen und hört den Mitarbeiter an. Am 10. des Monats ist klar: Dringender Tatverdacht begründet. Daraufhin kündigt der Chef am 12. (innerhalb der Zwei-Wochen-Frist). Er informiert auch sofort den Betriebsrat über den konkreten Vorwurf. Später legt der Arbeitnehmer – nun gekündigt – Kündigungsschutzklage ein. Da alle Fristen gewahrt wurden (§ 626 Abs. 2 und § 4 KSchG) und der Betriebsrat korrekt angehört wurde, prüft das Gericht nur noch die inhaltlichen Voraussetzungen der Verdachtskündigung (Verdachtsmomente).

Fazit: Fristversäumnisse sind bei Verdachtskündigungen in der Praxis oft das KO-Kriterium. Arbeitgeber müssen unbedingt die 2-Wochen-Frist (§ 626 Abs. 2 BGB) einhalten. Arbeitnehmer müssen ihrerseits darauf achten, rechtzeitig Klage zu erheben. Klare Fristbeachtung ist hier für beide Seiten entscheidend, um teure Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

Frage 5: Was passiert, wenn sich der Verdacht später als falsch herausstellt?

Einleitung: Angenommen, ein Arbeitnehmer wird fristlos gekündigt, weil man ihm eine Straftat vorwirft. Später stellt sich im Strafprozess heraus, dass er unschuldig war (Freispruch). Wie wirkt sich das auf das Arbeitsverhältnis aus?

Analyse: Im Arbeitsrecht spricht man von „Wiedereinstellung und Schadensersatz“. Wenn ein Kündigungsgrund – hier der dringende Tatverdacht – nachträglich wegfällt, kann der Arbeitnehmer in einer Kündigungsschutzklage sein altes Arbeitsverhältnis wiederherstellen lassen. Ein Freispruch stärkt dabei die Argumentation des Mitarbeiters. Nach ständiger Rechtsprechung muss ein Arbeitsgericht dann annehmen, dass der dringende Verdacht von Anfang an unbegründet war. In der Folge hat der Gekündigte Anspruch auf Wiedereinstellung und Lohnzahlung (Annahmeverzugslohn) – als wäre nie gekündigt worden. Alternativ kann ein Gericht, insbesondere nach langer Unterbrechung, auch Schadensersatz in Geld zusprechen. Wichtig: Der Arbeitnehmer muss seine Unschuld oft vor Gericht nicht mehr beweisen, wenn der Strafprozess ein negatives Ergebnis liefert. Andersherum wird ein ärztliches Gutachten oder ein Entlastungszeuge, der die Unschuld bestätigt, im ArbG-Verfahren oft ähnlich gewertet wie ein Freispruch.

Rechtliche Einordnung: Formal bleibt die Kündigung zunächst wirksam, bis das Arbeitsgericht anders entscheidet. In der Kündigungsschutzklage kann der Arbeitnehmer geltend machen, dass der wichtige Kündigungsgrund entfallen ist. Das BAG hat in Entscheidung 2 AZR 310/63 sogar einen Entschädigungsanspruch bejaht, wenn sich der Verdacht als unbegründet erwies. Wichtig ist: Ein Freispruch führt im Arbeitsverfahren nicht automatisch zu einer Wiederherstellung; der Mitarbeiter muss seine Forderung geltend machen (z.B. durch Kündigungsschutzklage). Das Ergebnis ist aber häufig positiv für den Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber allein auf den damaligen Verdacht gesetzt hat.

Fallbeispiel 1: Eindeutiger Freispruch: Ein Kassierer wird verdächtigt, Geld aus der Kasse entnommen zu haben. Er wird suspendiert und fristlos gekündigt. Später weist die Polizei nach, dass die Fehlbeträge durch einen Computerfehler entstanden sind. In einer Kündigungsschutzklage wird entschieden: Da der Kündigungsgrund (Verdacht des Diebstahls) weggefallen ist, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Wiedereinstellung und Lohnnachzahlung.

Fallbeispiel 2: Teilweise Entlastung: Eine Bürokauffrau wird wegen des Verdachts der Untreue fristlos gekündigt. Einige Monate später gibt ein Zeuge eine eidesstattliche Erklärung ab, dass ein Geschäftspartner ohne Wissen der Frau Gelder abgezweigt hat. Im Arbeitsprozess bringt der Arbeitgeber vor, der Tatverdacht habe sich nicht ganz aufgelöst, weil Unklarheiten blieben. Das Gericht prüft: Laut Ermittlungsakte ist die Frau weitgehend entlastet. Es kommt zu keinem Schuldspruch. Nach BAG-Rechtsprechung gilt der Verdacht dann meist als von Anfang an unbegründet. In der Folge muss der Arbeitgeber entweder das Arbeitsverhältnis fortsetzen oder, falls dies nicht mehr möglich ist (etwa weil die Tätigkeit entfallen ist), eine angemessene Abfindung zahlen.

Fazit: Klärt sich der Verdacht zugunsten des Arbeitnehmers auf, kippt meist auch die Kündigung. Rechtlich gilt er dann als nicht bestanden, was Wiedereinstellung oder Entschädigung begründet. Deshalb sollten Arbeitnehmer auch nach Freispruch ihren Anspruch im Kündigungsschutzverfahren geltend machen.

Unsere Unterstützung

Verdachtskündigungen wegen eines dringenden Tatverdachts sind komplexe Ausnahmefälle im Arbeitsrecht. Arbeitnehmer sollten genau prüfen (lassen), ob alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In jedem Fall empfiehlt sich schnelle rechtliche Beratung – Fristen laufen, und es gilt, das eigene Recht wirksam zu vertreten. Unsere erfahrenen Fachanwälte für Arbeitsrecht stehen Arbeitnehmern in solchen Situationen zur Seite. Wir prüfen Ihren Fall gründlich und sagen Ihnen, ob die Kündigung wirksam war oder Ansprüche wie Wiedereinstellung bestehen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Kanzlei.