Axel Springer, eines der größten Medienhäuser Deutschlands, führt ab dem 1. September 2025 die Devise „Office first“ ein. Das bedeutet: Die meisten Beschäftigten sollen dann wieder überwiegend im Büro arbeiten. Homeoffice wird auf ein Minimum reduziert. Diese neue Regelung sorgt schon jetzt für viele Fragen und teils großen Unmut in der Belegschaft. Was steckt genau hinter der „Office First“-Anweisung, was ist rechtlich erlaubt, und wie können Arbeitnehmer:innen sowie Betriebsräte darauf reagieren?

Neue Büro-Präsenzpflicht – Die wichtigsten Punkte

- Neue Büro-Präsenzpflicht: Ab 1. September 2025 gilt bei Axel Springer konzernweit „Office first“ – d.h. etwa 80 % der Arbeitszeit im Büro oder auf Dienstreise, nur 20 % mobil (Homeoffice), sofern die Tätigkeit das zulässt. Montag und Freitag sollen generell Büro-Präsenztage sein (Vermeidung von Homeoffice an diesen Tagen).

- Aufhebung alter Homeoffice-Vereinbarungen: Die bisherige Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde gekündigt; stattdessen gibt es eine neue Konzernbetriebsvereinbarung mit der verschärften Büropflicht. Viele Beschäftigte empfinden das als Rückschritt und reagierten mit Kritik im Intranet (Stichworte „Misstrauen“ und „Kontrolle“).

- Rechtliche Grundlage: Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice gibt es in Deutschland derzeit nicht. Arbeitgeber dürfen grundsätzlich per Direktionsrecht die Rückkehr ins Büro anordnen – allerdings unter Wahrung des billigen Ermessens. Nur wenn arbeitsvertraglich oder per Betriebsvereinbarung Homeoffice fest zugesichert ist, braucht es zur Änderung eine Einigung.

- Mitbestimmung des Betriebsrats: Betriebsräte haben bei der Ausgestaltung von mobiler Arbeit ein Mitbestimmungsrecht (§ 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG). Sie können bei Regeln wie der Verteilung von Homeoffice-Tagen mitentscheiden, aber nicht erzwingen, dass Homeoffice angeboten wird. Axel Springers Betriebsräte mussten der neuen Regelung zähneknirschend zustimmen, verhandeln aber über Ausnahmen und Konfliktlösungen (Clearing-Stelle).

- Irrtümer & Risiken: Arbeitnehmer:innen dürfen die Rückkehranordnung nicht einfach ignorieren – das kann Abmahnung oder Kündigung zur Folge haben. Ein Gewohnheitsrecht auf Homeoffice gibt es nicht (auch nicht nach langer Pandemiephase). Umgekehrt kann der Arbeitgeber Homeoffice nicht ohne Weiteres einseitig anordnen, da er einen betrieblichen Arbeitsplatz stellen muss.

- Handlungstipps: Beschäftigte sollten frühzeitig mit Vorgesetzten und Betriebsrat sprechen, wenn die Büropflicht persönliche Härten mit sich bringt (z.B. lange Pendelwege, familiäre Gründe). Oft lassen sich individuelle Lösungen finden. Betriebsräte sollten auf transparente Kommunikation drängen und auf Einhaltung des Mitbestimmungsrechts achten – notfalls eine Einigungsstelle anrufen.

- Konzernumstrukturierung als Kontext: Die Verschärfung kommt in einer Phase des Umbruchs: Axel Springer hat Anfang 2024 sein Unternehmen aufgespalten und das lukrative Kleinanzeigengeschäft (StepStone, Immowelt u.a.) herausgelöst. Der verbleibende Medienkonzern (Bild, Welt, Politico etc.) ist nun kleiner und wird von Mathias Döpfner und Friede Springer dominiert. Trotz der Schrumpfung bleibt der Widerstand der Belegschaft gegen „Office First“ ungebrochen.

- Ausblick: Die „Office first“-Policy folgt einem allgemeinen Trend: Viele Firmen haben 2024/2025 ihre Homeoffice-Angebote zurückgefahren. Ob dies bei Springer langfristig erfolgreich ist oder zu Abwanderung von Talenten führt, bleibt abzuwarten. Juristisch ist die Regelung zulässig, bewegt sich aber in einem Spannungsfeld zwischen Weisungsrecht des Arbeitgebers und moderner Erwartung an flexible Arbeit.

Was steht in der neuen „Office First“-Regelung von Axel Springer?

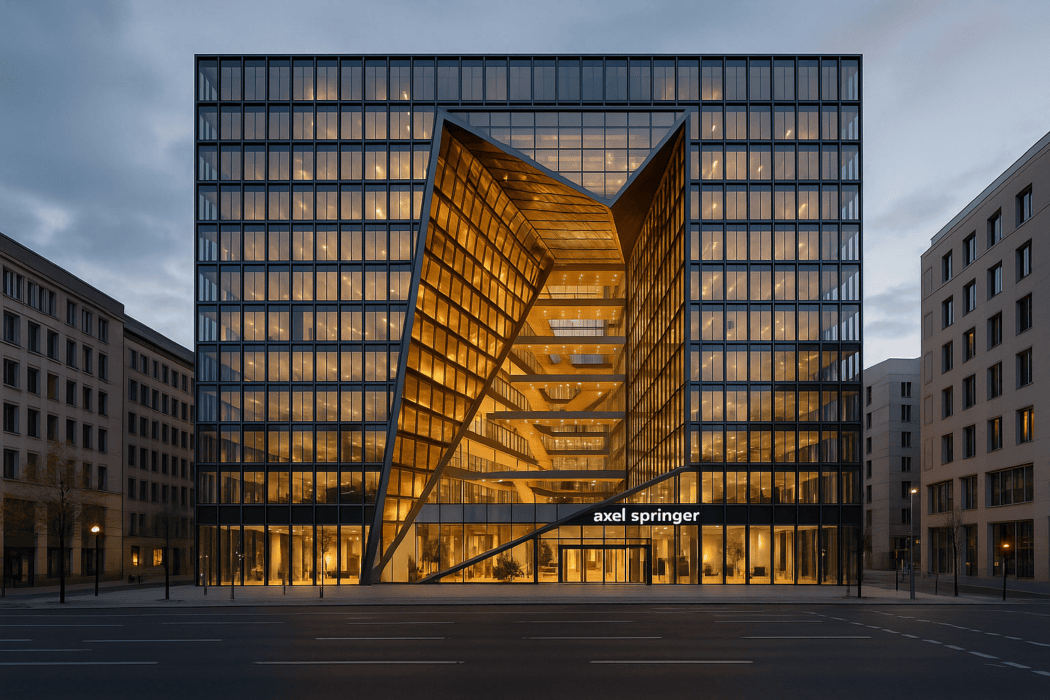

Axel Springers neuer multimedialer Newsroom in Berlin: Der Konzern will die Belegschaft wieder physisch zusammenbringen.

Die neue Konzernbetriebsvereinbarung von Axel Springer, die im Juni 2025 vorgestellt wurde, sieht eine deutliche Rückkehrpflicht ins Büro vor. Konkret gelten ab dem 1. September 2025 folgende Regeln:

- „Office first“: Präsenz im Büro hat oberste Priorität. Die Büroanwesenheit soll bei Vollzeit etwa 80 % der Arbeitszeit betragen. Maximal 20 % der Zeit darf mobil (Homeoffice) gearbeitet werden – und auch das nur, wenn die Art der Tätigkeit es zulässt.

- Montags und freitags im Büro: Das Unternehmen möchte verhindern, dass Mitarbeitende regelmäßig ein verlängertes Wochenende im Homeoffice einlegen. Homeoffice am Montag oder Freitag ist daher unerwünscht; diese Tage sind im Regelfall für Präsenzarbeit vorgesehen.

- Verteilung der Arbeitstage: Die Arbeitszeit soll gleichmäßig auf die Woche verteilt werden. Es ist also nicht vorgesehen, alle Remote-Tage z.B. auf Montag und Freitag zu legen. Vielmehr sollen Homeoffice-Tage – wenn überhaupt – eher in der Mitte der Woche genommen werden, damit zu Wochenanfang und -ende das Team komplett vor Ort ist.

- Teilweises mobiles Arbeiten am Präsenztag: Muss jemand an einem vorgesehenen Bürotag z.B. wegen eines Termins kurz von zu Hause arbeiten, ist dies ausnahmsweise teilweise möglich, sofern der überwiegende Teil der Arbeitszeit an dem Tag dennoch vor Ort im Büro geleistet wird.

Diese Regelung löst die bisherige, während der Corona-Pandemie großzügigere Homeoffice-Vereinbarung ab. Laut SPIEGEL-Bericht bezeichneten die Betriebsräte die Kündigung der alten „Mobiles Arbeiten“-Vereinbarung als „falsch“ und „Rückschritt“. Die neuen Vorgaben bedeuten de facto eine Büropflicht von vier Tagen pro Woche für die meisten Mitarbeiter:innen.

Interessant ist, dass Dienstreisen der Präsenz gleichgestellt werden. Wer also viel unterwegs zu Terminen ist, erfüllt damit seine Bürozeit-Quote. Trotzdem müssen montags und freitags nach Möglichkeit alle ins Büro kommen – wohl um eine gemeinsame „Bürokultur“ am Wochenbeginn und -ende zu sichern.

Die Ankündigung der neuen Regelung stieß intern auf erhebliche Kritik. Im Intranet des Unternehmens häuften sich Kommentare frustrierter Mitarbeiter:innen, die von „Misstrauen“ seitens der Führung und einem Rückfall in überholte Arbeitsmodelle sprechen. Einige verwiesen darauf, dass moderne Arbeit Vertrauen statt Kontrolle benötigt. Zudem wird über ganz praktische Probleme geklagt: Platzmangel und Lautstärke im Büro. Im neuen Springer-Neubau in Berlin sind offenbar nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden, wenn alle gleichzeitig kommen – „hier pfeife es jetzt schon aus allen Löchern“, wird berichtet. Die Geschäftsführung hat in Einzelfällen bereits individuelle Lösungen(z.B. Sonderregelungen für bestimmte Teams oder Personen) in Aussicht gestellt, was darauf hindeutet, dass man sich der Umsetzungsprobleme bewusst ist.

Zusammengefasst bringt „Office First“ also erhebliche Einschränkungen für Homeoffice-Fans mit sich. Vier von fünf Arbeitstagen sollen künftig im Büro verbracht werden. Gerade wer sich während der Pandemie auf flexible Remote-Arbeit eingerichtet hat, muss nun umplanen – sei es beim Wohnort, den Pendelzeiten oder der Work-Life-Balance.

Darf der Arbeitgeber Homeoffice einfach streichen?

Diese Frage stellen sich viele Beschäftigte – nicht nur bei Springer. Grundsätzlich gilt: In Deutschland besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice, solange nichts anderes vereinbart ist. Arbeitgeber dürfen im Rahmen ihres Direktionsrechts (Weisungsrechts) den Arbeitsort vorgeben, also auch wieder Büropräsenz anordnen.

Der maßgebliche gesetzliche Anker ist § 106 Gewerbeordnung (GewO). Dieser gibt Arbeitgebern das Recht, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen einseitig festzulegen, soweit Arbeitsvertrag, Gesetze oder Betriebsvereinbarungen keine entgegenstehenden Regelungen enthalten. Aus diesem Weisungsrecht folgt auch: Eine einmal erteilte Erlaubnis zum Homeoffice kann der Arbeitgeber für die Zukunft widerrufen oder ändern. Mit anderen Worten: Nur weil man eine Zeitlang im Homeoffice arbeiten durfte, hat man nicht automatisch dauerhaft Anspruch darauf.

Allerdings ist das Direktionsrecht durch das Gebot des billigen Ermessens (§ 106 Satz 1 GewO) eingeschränkt. Billiges Ermessen bedeutet, dass der Arbeitgeber bei seinen Anordnungen die gegenseitigen Interessen fair abwägenmuss. Er darf also nicht willkürlich von heute auf morgen Homeoffice streichen, wenn dem keine betrieblichen Gründe zugrunde liegen. In der Praxis reicht aber oft schon ein nachvollziehbarer betrieblicher Grund: Zum Beispiel der Wunsch, die Zusammenarbeit und den Teamgeist durch physische Präsenz zu stärken, oder Hinweise auf Produktivitätsverluste im Remote-Betrieb. Auch technische oder datenschutzrechtliche Gründe können ein Ende von Homeoffice rechtfertigen – etwa wenn die Ausstattung zu Hause unzureichend ist oder Datenschutzrisiken bestehen.

Die Arbeitsgerichte haben diese Grundsätze bestätigt. So entschied etwa das Landesarbeitsgericht (LAG) München im August 2021, dass ein Arbeitgeber seine Beschäftigten jederzeit aus dem Corona-Homeoffice zurück in den Betrieb holen darf, sofern keine anderslautende Vereinbarung besteht. In dem Fall hatte ein Grafiker geklagt, weil er der Meinung war, ohne zwingende Gründe dürfe er weiter daheim arbeiten. Das Gericht stellte jedoch klar: Ohne vertragliche Homeoffice-Garantie muss der Angestellte folgen, wenn der Chef Präsenz anordnet. Ähnlich entschied jüngst auch das LAG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 08.02.2023), dass aus länger praktiziertem Homeoffice kein Gewohnheitsrecht entsteht, sofern der Arbeitgeber klar erkennbar nur vorübergehend Homeoffice gewährt hatte.

Wichtig: Wenn allerdings im Arbeitsvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag ein Recht auf Homeoffice festgeschrieben ist, kann der Arbeitgeber das nicht einseitig entziehen. Er müsste dann entweder eine einvernehmliche Änderung mit dem Arbeitnehmer erzielen oder – falls zulässig – die Vereinbarung kündigen und eine neue Regelung verhandeln. Im Fall Axel Springer gab es ja eine bestehende Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten, die vom Arbeitgeber gekündigt wurde. Betriebsrat und Arbeitgeber haben anschließend neu verhandelt und die aktuelle „Office First“-Regel als Konzernvereinbarung abgeschlossen. Rechtlich ist das zulässig, sofern die formalen Anforderungen (Zustimmung des Betriebsrats oder Spruch der Einigungsstelle) eingehalten wurden.

Ein häufiger Trugschluss ist die Annahme, während der Corona-Pandemie habe sich ein dauerhaftes Recht auf Homeoffice entwickelt. Zwar gab es zeitweise eine Homeoffice-Pflicht für Arbeitgeber (nach der Corona-Arbeitsschutzverordnung mussten Betriebe Homeoffice anbieten, wo immer möglich). Doch diese Verordnung verlieh den Arbeitnehmern kein einklagbares Recht, dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten. Nach Wegfall der Pandemievorgaben können Arbeitgeber also grundsätzlich wieder Normalbetrieb im Büro verlangen – so wie wir es nun bei Springer sehen.

Haben Arbeitnehmer ein Recht auf Homeoffice?

Viele Beschäftigte fragen sich, ob sie nicht doch irgendeinen Rechtsanspruch auf Homeoffice haben – etwa aus Work-Life-Balance-Gründen oder weil die Politik darüber diskutiert hat. Derzeit (Stand 2025) lautet die ernüchternde Antwort: Nein, es gibt kein allgemeines Recht auf Homeoffice. Weder im Arbeitszeitgesetz noch im Arbeitsschutzgesetz ist ein solcher Anspruch verankert. Anders als etwa in den Niederlanden oder Belgien existiert bislang kein deutsches „Homeoffice-Gesetz“, das Arbeitnehmern eine bestimmte Anzahl an Homeoffice-Tagen garantiert.

Zwar hatte die Bundesregierung im Koalitionsvertrag 2021 angekündigt, einen gesetzlichen Rahmen für mobile Arbeit zu schaffen. Arbeitsminister Hubertus Heil stellte sogar einen Rechtsanspruch von 24 Homeoffice-Tagen pro Jahr in Aussicht. Doch bis Mitte 2024 wurde diese Idee nicht umgesetzt. Laut Arbeitsministerium wolle man die Entwicklung lediglich beobachten – ein klares Bekenntnis zu einem Homeoffice-Gesetz blieb aus. Somit müssen SAP-Mitarbeiter in Walldorf ebenso wie Springer-Angestellte in Berlin weiter ohne gesetzlichen Rückhalt ins Büro fahren.

Das bedeutet: Arbeitnehmer können Homeoffice nur dann einfordern, wenn es entsprechende Regelungen gibt. Mögliche Quellen für ein solches Recht sind:

- Arbeitsvertragliche Vereinbarung: Steht im Vertrag explizit, dass z.B. zwei Tage pro Woche von zuhause gearbeitet werden dürfen, ist das verbindlich. Auch eine einzelvertragliche Zusatzvereinbarung (z.B. im Zuge der Einstellung oder später schriftlich fixiert) zählt. Allerdings sind solche Klauseln in vielen Arbeitsverträgen selten oder sehr allgemein gehalten (oft steht nur der Dienstort oder ein Satz zu mobilem Arbeiten).

- Betriebsvereinbarung: Wie im Fall Axel Springer kann ein Unternehmen mit dem Betriebsrat eine allgemeine Regelung treffen, die für alle oder bestimmte Abteilungen gilt. War dort etwa festgehalten „50 % Homeoffice möglich“, konnte jeder darauf pochen – bis zur Kündigung der Vereinbarung. Jetzt gilt die neue BV mit 20 %.

- Tarifvertrag: In manchen Branchen oder Unternehmen gibt es tarifliche Vereinbarungen, die mobile Arbeit vorsehen (z.B. in der öffentlichen Bankenbranche eine Regelung für bis zu 40 % Homeoffice). Für tarifgebundene Arbeitnehmer wäre das dann ein echter Anspruch.

- Gesetzliche Sonderfälle: Bestimmte Personengruppen können indirekt ein Recht auf Homeoffice haben. Beispiel: Schwerbehinderte oder gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbeiter – hier kann nach § 164 Abs. 4 SGB IX ein Anspruch entstehen, wenn das Arbeiten von zuhause zur behinderungsgerechten Beschäftigung nötig ist. Auch während der Schwangerschaft oder in Elternzeit werden Homeoffice-Lösungen oft genutzt, sind aber letztlich individuelle Absprachen und kein einklagbares Recht.

In allen anderen Fällen gilt: Der Arbeitgeber entscheidet, ob er Homeoffice anbietet oder nicht. Arbeitnehmer können ihren Wunsch zwar äußern – und das sollte man auch tun, wenn wichtige Gründe vorliegen – aber am Ende kann der Arbeitgeber den Wunsch ablehnen, ohne dass man es rechtlich erzwingen könnte, von zu Hause zu arbeiten.

Die einzige Ausnahme wäre, wenn die Verweigerung von Homeoffice offenbar willkürlich oder diskriminierendwäre (etwa: allen wird Homeoffice gewährt, nur einer Person aus sachfremden Gründen nicht). Dann könnte man im Einzelfall prüfen, ob eine Ungleichbehandlung vorliegt. Doch generell ist es Sache des Arbeitgebers, die Betriebsabläufe und den Arbeitsort festzulegen.

Natürlich kann politischer Druck hier in Zukunft noch etwas ändern. Aktuell jedoch müssen Arbeitnehmer – so bitter es klingt – damit leben, dass Homeoffice ein Privileg bleibt, kein Recht. Gerade deswegen lohnt es sich, mit dem Arbeitgeber oder über den Betriebsrat vernünftige Lösungen zu suchen, anstatt auf einen (noch nicht existierenden) gesetzlichen Anspruch zu pochen.

Welche Mitbestimmungsrechte hat der Betriebsrat bei Homeoffice-Regelungen?

Die Einführung oder Änderung von Homeoffice-Regelungen ist ein klassischer Fall für die betriebliche Mitbestimmung. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen dem Ob und dem Wie der mobilen Arbeit.

Seit Juni 2021 hat der Betriebsrat gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 14 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ein Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit. Ausgestaltung bedeutet: Wenn der Arbeitgeber Homeoffice oder mobiles Arbeiten zulässt, kann der Betriebsrat über die Bedingungen und Modalitätenmitbestimmen. Dazu zählen zum Beispiel Regelungen wie:

- Umfang der Homeoffice-Nutzung: z.B. wie viele Tage pro Woche maximal, Kernarbeitszeiten im Homeoffice, Erreichbarkeitsregeln.

- Verteilung und Planung: Ob Mitarbeiter ihre Homeoffice-Tage frei wählen dürfen, ob bestimmte Wochentage ausgeschlossen sind (wie bei Springer Montag/Freitag), formale Anmelde- und Genehmigungsprozesse etc.

- Ausstattung und Arbeitsschutz: Vorgaben zur ergonomischen Ausstattung im Homeoffice, Übernahme von Kosten (z.B. Internet, Strom, Bürostuhl), Sicherheit und Unfallversicherung beim Arbeiten daheim.

- Datenschutz und IT-Vorgaben: Regeln für die Nutzung privater Geräte, VPN-Zugänge, Datenschutzrichtlinien, keine unerlaubte Kontrolle der Beschäftigten im Homeoffice (z.B. durch Software).

Der Betriebsrat kann in all diesen Punkten mitbestimmen und notfalls eine Einigungsstelle anrufen (§ 87 Abs. 2 BetrVG), wenn keine Einigung mit dem Arbeitgeber erzielt wird. Bei Axel Springer wurde die neue Homeoffice-Quote und Verteilung sicherlich intensiv mit den Betriebsräten diskutiert – man spricht von „aufreibenden Verhandlungen“. Am Ende steht nun eine Konzernbetriebsvereinbarung, also eine Vereinbarung auf Konzernebene, die mit dem Konzernbetriebsrat (der alle Betriebsteile vertritt) geschlossen wurde. Die Betriebsräte waren damit formal beteiligt und haben zugestimmt, auch wenn sie die Regelung inhaltlich nach eigener Aussage für falsch halten.

Wichtig zu verstehen ist: Das Gesetz unterscheidet zwischen der Einführung von Homeoffice und dessen Ausgestaltung. Ob ein Arbeitgeber Homeoffice überhaupt anbietet, entscheidet (leider) der Arbeitgeber allein. Hier hat der Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht, denn der Arbeitgeber darf grundsätzlich verlangen, dass die Arbeit im Betrieb erbracht wird, und muss keinen Telearbeitsplatz bereitstellen. Der Betriebsrat kann also nicht erzwingen, dass beispielsweise 50 % Homeoffice eingeführt werden – er kann es nur anregen und darüber verhandeln. Erst wenn der Arbeitgeber mobiles Arbeiten zulässt, greift die Mitbestimmung bei den Rahmenbedingungen.

Im konkreten Fall Springer heißt das: Mathias Döpfner und die Geschäftsführung konnten entscheiden, die bisher großzügige Homeoffice-Praxis zu beenden und wieder auf Präsenz zu setzen. Der Betriebsrat konnte das „Ob – Präsenzpflicht ja oder nein“ nicht verhindern. Allerdings hatte er beim „Wie“ ein Wort mitzureden: also z.B. die 80/20-Aufteilung, die Verteilung über die Woche, mögliche Ausnahmen und Übergangsfristen. Hier hat man offenbar einen Kompromiss gefunden, der zumindest 20 % mobiles Arbeiten übriglässt, anstatt eine völlige Rückkehr zu 100 % Büro. Der Betriebsrat der Springer-Redaktion WELT hatte im Vorfeld klar gemacht, dass eine „erzwungene Rückkehr“ auch logistisch kaum machbar sei, da nicht genug Arbeitsplätze für alle gleichzeitig vorhanden sind. Solche Argumente dürfte der Betriebsrat in die Verhandlungen eingebracht haben.

Ein weiterer Mitbestimmungsaspekt ist die Kontrolle der Arbeitszeit. Wenn Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, setzt das oft technische Lösungen voraus (z.B. Software zur Zeiterfassung oder Videokonferenzen). All das unterliegt ebenfalls der Mitbestimmung – etwa gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (technische Überwachungseinrichtungen). Insofern spielt der Betriebsrat bei der Gestaltung der hybriden Arbeit eine wichtige Rolle als Schutzinstanz, damit keine einseitigen oder unfairen Regeln zulasten der Beschäftigten entstehen.

Zusammengefasst: Der Betriebsrat kann mitreden, wenn es um die Bedingungen des Homeoffice geht, aber nicht erzwingen, dass Homeoffice angeboten wird. Im Fall Axel Springer hat der Betriebsrat immerhin erreicht, dass es nicht 100 % Präsenz wurden, sondern ein Rest an Flexibilität bleibt. Außerdem setzt er sich dafür ein, eine Clearing-Stelle für Konfliktfälle einzurichten – d.h. ein Gremium, an das sich Mitarbeiter wenden können, wenn sie mit ihren Vorgesetzten keine Einigung über Homeoffice-Ausnahmen erzielen. Solche Maßnahmen dienen dazu, Härten abzufedern und Vertrauen aufzubauen.

Was können Beschäftigte und Betriebsräte jetzt tun?

Angesichts der neuen „Office First“-Vorgaben fragen sich viele: „Muss ich das einfach hinnehmen? Was kann ich konkret unternehmen?“ Hier einige Handlungstipps für Arbeitnehmer:innen und Betriebsräte:

- Dialog mit Vorgesetzten suchen: Als erstes sollten Betroffene das Gespräch mit ihrer Führungskraft suchen. Kommunizieren Sie frühzeitig, wenn die verschärfte Präsenzpflicht für Sie persönliche Probleme schafft. Beispielsweise haben viele während der Pandemie ihren Wohnort gewechselt oder sich familiär anders organisiert. Lange Pendelstrecken, Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen können durch nahezu tägliche Büropräsenz erheblich erschwert werden. Chefs wissen nicht automatisch um jede individuelle Situation. Oft lässt sich auf Abteilungsebene eine pragmatische Lösung finden – etwa ein fester Homeoffice-Tag pro Woche trotz der Vorgaben, wenn sachlich nichts dagegenspricht. Wichtig ist, diese Anliegen sachlich und lösungsorientiert vorzutragen.

- Auf bestehende Zusagen hinweisen: Schauen Sie in Ihren Arbeitsvertrag und frühere Vereinbarungen. Sollte dort eine Homeoffice-Klausel stehen (z.B. „Mitarbeiter kann nach Absprache x Tage mobil arbeiten“), weisen Sie den Arbeitgeber darauf hin. Gegebenenfalls muss diese erst einvernehmlich geändert werden. Auch wenn Springer die alte Betriebsvereinbarung gekündigt hat, könnten individuelle Vereinbarungen fortgelten. Hier lohnt es sich, Rat von einem Betriebsrat oder Anwalt einzuholen, um die eigene Rechtsposition zu klären.

- Betriebsrat einschalten: Der Betriebsrat ist Ihr Verbündeter bei solchen Veränderungen. Suchen Sie das Gespräch mit den Betriebsratsmitgliedern in Ihrem Bereich. Diese können den Druck auf die Arbeitgeberseiteerhöhen und darauf hinwirken, dass Härtefälle berücksichtigt werden. Im Springer-Fall hat der Betriebsrat offenbar schon erreicht, dass es zumindest in Einzelfällen Sonderregelungen geben soll. Betriebsräte können auch prüfen, ob die Umsetzung der neuen Regeln den Vereinbarungen entspricht – z.B. ob wirklich 20 % mobiles Arbeiten gewährt werden und keine versteckte Vollpräsenz durch die Hintertür eingefordert wird.

- Nutzung der Clearing-Stelle bzw. Einigungsstelle: Sollte es zu Konflikten kommen (etwa wenn ein:e Vorgesetzte:r eine Ausnahme verweigert, obwohl die Betriebsvereinbarung sie vorsieht), können Beschäftigte sich an die geplante Clearing-Stelle wenden. Diese soll unparteiisch Lösungen finden. Falls eine solche Stelle noch nicht etabliert ist, kann der Betriebsrat eine Einigungsstelle anrufen – ein formales Schlichtungsverfahren – um Streitfragen zu klären. Beispielsweise könnte darüber verhandelt werden, wie mit Platzmangel umzugehen ist (vielleicht Wechselmodelle für Teams) oder wie Telearbeit für Beschäftigte mit sehr weiter Anreise gehandhabt wird.

Im besten Fall ziehen Arbeitgeber, Beschäftigte und Betriebsrat an einem Strang, um praktikable Lösungen zu finden. Bei Axel Springer bleibt zu hoffen, dass die kritischen Stimmen Gehör finden und die starre Regelung in der Praxis flexibel gehandhabt wird.

Welche Irrtümer und Risiken bestehen rund um „Office First“?

Die Rückkehrpflicht ins Büro wirft einige Missverständnisse und Fallstricke auf. Hier sind häufige Irrtümer – und die Realität dazu – sowie Risiken, die man kennen sollte:

- Irrtum 1: „Ich habe ein Gewohnheitsrecht auf Homeoffice.“ Viele glauben, nach über zwei Jahren Pandemie-Arbeit daheim müsse das weiter möglich sein. Tatsächlich lässt sich aus einer vorübergehenden Praxis kein dauerhafter Anspruch ableiten. Arbeitgeber konnten während Corona gezwungen sein, Homeoffice zu gestatten, doch das begründet kein Gewohnheitsrecht, wenn von Anfang an klar war, dass es eine Ausnahmesituation ist. Risiko: Wer sich darauf beruft und die Büroanweisung verweigert, riskiert eine Abmahnung – im Wiederholungsfall sogar eine verhaltensbedingte Kündigung. Die Arbeitsgerichte haben klargestellt, dass eine beharrliche Verletzung der Präsenzpflicht ein Kündigungsgrund sein kann, sofern das Weisungsrecht korrekt ausgeübt wurde.

- Irrtum 2: „Der Chef braucht einen guten Grund, um Homeoffice zu verbieten.“ Viele denken, solange sie ihre Arbeit remote gut erledigen, dürfe der Arbeitgeber sie nicht ins Büro zitieren. Doch wie oben erläutert, reicht bereits das betriebliche Interesse an Präsenz, um Homeoffice zu untersagen – „notwendige betriebliche Erfordernisse“ können sehr unterschiedlich aussehen. Es muss nicht eine konkrete Leistungsminderung im Homeoffice nachgewiesen werden; Teamzusammenhalt oder Führungskultur können als Gründe genügen. Risiko: Es ist schwer, einem solchen legitimen Grund etwas entgegenzusetzen. Wer gerichtlich dagegen vorgeht, hat geringe Erfolgsaussichten, außer der Arbeitgeber agiert offensichtlich willkürlich oder missbräuchlich.

- Irrtum 3: „Ich kann mir meinen Homeoffice-Anteil flexibel aussuchen.“ Bei Springer mag der Eindruck entstehen, man hätte 20 % der Zeit frei verfügbar für Homeoffice. Doch die Verteilung entscheidet letztlich der Arbeitgeber bzw. die Führungskraft im Rahmen der Vereinbarung. Es ist z.B. nicht garantiert, dass jede Woche ein Homeoffice-Tag drin ist – denkbar ist auch, dass in bestimmten heißen Produktionsphasen einige Wochen voll im Büro gearbeitet wird und die 20 % erst später in ruhigeren Zeiten genommen werden. Risiko: Wer eigenmächtig z.B. jeden Mittwoch von daheim arbeitet, obwohl das Team anders disponiert, riskiert Konflikte. Besser immer mit dem Vorgesetzten abstimmen, wie die mobile Zeit geplant wird.

- Irrtum 4: „Der Betriebsrat kann die Büropflicht noch verhindern.“ Viele hoffen, der Betriebsrat möge die ungeliebte Regel einfach blockieren. Doch, wie erläutert, der BR kann es nicht verhindern, wenn der Arbeitgeber Präsenz will. Er kann nur über Details verhandeln. In Springers Fall ist die Betriebsvereinbarung bereits abgeschlossen – ein Streik o.ä. ist mangels Tarifvertrag nicht legal möglich. Risiko: Überzogene Erwartungen an den Betriebsrat führen zu Frustration. Besser ist es, den BR als Partner zu sehen, der nun versucht, das Beste aus der Situation zu machen (z.B. durch Ausnahmen, auf Probleme hinweisen, Nachverhandlungen).

(Weitere verbreitete Irrtümer betreffen z.B. die Annahme, der Arbeitgeber müsse jetzt Fahrtkosten erstatten oder das neue Modell sei unumstößlich – tatsächlich sind Fahrtwege Privatsache und eine Betriebsvereinbarung kann bei Bedarf wieder geändert werden. Wichtig ist, realistisch zu bleiben und im Dialog Lösungen zu suchen.)

Zusammengefasst sollten Arbeitnehmer sich keinen falschen Hoffnungen hingeben, aber auch nicht in Panik verfallen. Die meisten Risiken lassen sich durch Kommunikation und Kooperation mit Arbeitgeber und Betriebsrat abmildern. Klar ist jedoch: Wer strikt nicht ins Büro zurückkehren will, riskiert letztlich seinen Job – das sollte man nur tun, wenn man bereit ist, die Konsequenzen zu tragen oder bereits eine Alternative in Aussicht hat.

Was bedeutet die Konzern-Umstrukturierung für die Homeoffice-Regelung?

Axel Springers „Office First“-Politik fällt zeitlich mit einer größeren Konzernumstrukturierung zusammen. Anfang 2024 wurde bekannt, dass die bisherigen Investoren (insbesondere der US-Finanzinvestor KKR) sich aus dem Unternehmen zurückziehen und das Kleinanzeigengeschäft (Classifieds) abgetrennt wird. Dazu gehören etwa die Jobplattform StepStone und Immobilienportale – diese Bereiche wurden in ein eigenständiges Unternehmen überführt, an dem KKR und ein kanadischer Pensionsfonds die Mehrheit halten. Zurück bleibt der Kern-Medienkonzern (u.a. BILD, WELT, Business Insider, Politico) unter der Führung von Verlegerin Friede Springer und CEO Mathias Döpfner.

Für die Beschäftigten bedeutet das: Konzernweite Vereinbarungen wie die Homeoffice-Betriebsvereinbarung mussten neu verhandelt werden, da ein Teil der Belegschaft nach der Aufspaltung nicht mehr zum Konzern gehörte. Es war notwendig, eine neue Konzern-BV für den verbleibenden Medienbereich abzuschließen – genau das ist mit der „Office First“-Regel passiert. Die Verhandlungen darüber fanden vor dem Hintergrund von strukturellen Veränderungen und Sparmaßnahmen statt.

Tatsächlich betreibt Springer im Medienbereich derzeit ein Sparprogramm inklusive Stellenabbau. Mehr als 100 Jobs wurden zuletzt gestrichen. In einer solchen Situation empfanden viele Mitarbeiter die Einführung der Präsenzpflicht als zusätzliches Demotivations-Signal. Nach dem Motto: „Erst werden Stellen abgebaut, dann sollen die Verbleibenden auch noch ins Büro kommen und enger zusammenrücken.“ Die Betriebsräte vermerkten, dass in Zeiten von Unsicherheit und Personalabbau der Frust besonders groß sei.

Ein weiterer Aspekt: Das neue Axel-Springer-Gebäude in Berlin – ein hochmodernes Verlagsgebäude, eröffnet 2020 – war als Symbol für New Work und digitale Transformation gedacht. Ironischerweise stand es in den letzten Jahren wegen der Homeoffice-Praxis oft leer. Die „Office First“-Politik kann man auch als Versuch sehen, den Geist der Zusammenarbeit im neuen Campus wiederzubeleben und die teure Immobilie optimal zu nutzen. Bei einer verkleinerten Firma (nach Abspaltung der Digitalsparte) ist es für das Management umso wichtiger, im Kernunternehmen eine einheitliche Präsenzkultur zu etablieren. Mathias Döpfner betonte, man habe sich während Corona an etwas gewöhnt, das Vorteile, aber auch Nachteile habe – nun müsse man wieder mehr „Miteinander“ im Büro schaffen, um Teamgeist und Kreativität zu fördern.

Die Konzernumstrukturierung hat also indirekt Einfluss auf die Homeoffice-Thematik: Ohne externe Investoren im Nacken ist Mathias Döpfner nun freier in strategischen Entscheidungen (Stichwort Alleinherrscher über Bild und Welt). Es scheint, als wolle er mit „Office First“ einen Trend in der Branche anführen – vielleicht auch, um sich gegen den Strom der völligen Virtualisierung der Arbeit zu stellen. Springer ist mit diesem Schritt zwar nicht allein (viele Unternehmen holen Mitarbeiter zurück ins Büro), geht aber relativ konsequent vor.

Für die Beschäftigten heißt das: Veränderungen im Unternehmen (wie die Aufspaltung) können bestehende Abmachungen ins Wanken bringen. Was gestern unter einem Konzern gültig war, muss morgen – nach einer Umstrukturierung – neu verhandelt werden. In solchen Phasen ist es wichtig, wachsam zu sein und sich ggf. gewerkschaftlich oder über Betriebsräte Gehör zu verschaffen, damit Mitarbeiterinteressen im neuen Gefüge nicht untergehen. Bei Springer waren die Betriebsräte zum Glück stark genug, öffentlich ihren Unmut zu äußern und zumindest einen minimalen Flexibilitätsspielraum (20 %) in der neuen Vereinbarung zu sichern.

E-E-A-T-Aspekt: Dieser Beitrag stützt sich auf zahlreiche verlässliche Quellen (siehe Fußnoten) und bietet eine rechtliche Einordnung auf aktuellem Stand. Durch die Verknüpfung von praktischen Beispielen und geltendem Recht (u.a. § 106 GewO, § 87 BetrVG, aktuelle Umfragen und Urteile) wird deutlich, wie komplex das Thema Homeoffice-Rückkehr ist. Die Differenzierung zwischen dem rechtlich Zulässigen und dem, was tatsächlich im Unternehmen passiert, unterstreicht die Expertise und Vertrauenswürdigkeit der Ausführungen.

Kurz und Knapp:

Die „Office First“-Regelung bei Axel Springer ab September 2025 markiert einen Wendepunkt in der post-pandemischen Arbeitswelt. Sie zeigt exemplarisch, dass Arbeitgeber – rechtlich gesehen – einen großen Spielraum haben, Homeoffice zu beschränken, während Arbeitnehmer und Betriebsräte um jeden Rest an Flexibilität ringen müssen. Entscheidend wird sein, wie fair und sinnvoll diese Vorgaben umgesetzt werden. Im Idealfall kann auch eine Rückkehr ins Büro positiv gestaltet werden; im schlechtesten Fall leidet das Betriebsklima.

Sie benötigen weiteren rechtlichen Rat?

Nutzen Sie unsere Online-Anfrage für einen schnellen Check.

Die Schilderung Ihres Problems und eine kurze Ersteinschätzung sind kostenlos, wenn Sie gekündigt wurden oder einen Aufhebungsvertrag erhalten haben.

Für alle anderen Anliegen können Sie gerne eine kostenpflichtige Erstberatung in Anspruch nehmen.